“누가 미국 정부의 AI 표준 플랫폼이 될까”

구글은 이번 ‘Gemini for Government’를 통해 기관당 연간 0.50달러 미만이라는 사실상 무료에 가까운 가격으로 공공 부문을 파고들었다.

구글은 이번 ‘Gemini for Government’를 통해 사실상 무료에 가까운 가격 전략을 택한 것이다. 기관당 연간 0.50달러 미만이라는 파격적인 비용으로, 정부기관 누구나 접근 가능한 수준까지 가격 장벽을 낮췄다.

그러나 핵심은 단순히 저렴한 가격에 있지 않다. 구글은 Gemini 대형언어모델, AI 에이전트 갤러리, 그리고 Vertex AI 플랫폼까지 포함한 풀스택 AI 패키지를 제공한다. 여기에 FedRAMP High 인증을 포함한 보안·컴플라이언스 체계를 갖추었고, 연방조달청(GSA)의 OneGov 전략에 최적화된 조달 구조를 제시했다. 다시 말해, 단순한 기능 제공이 아닌 AI 모델–플랫폼–보안–조달 전 과정을 아우르는 종합 솔루션을 제안한 셈이다.

구글의 이번 접근은 전형적인 후발주자의 공세 전략으로 해석된다. 초저가와 포괄적 생태계를 앞세워 단기간에 점유율을 끌어올리겠다는 계산이다.

마이크로소프트: 생태계 통합과 Lock-in 전략

마이크로소프트는 이미 공공 부문에 깊숙이 뿌리내린 강자다. Microsoft Azure Government Cloud와 OpenAI와의 파트너십을 기반으로, 정부기관에 맞춤형 GPT 모델을 제공하고 있다. 여기에 Office 365와 Teams에 Copilot 기능을 얹어 행정업무 자동화를 지원하며, 사이버 보안 부문에서는 Defender와 Sentinel 같은 솔루션을 통합해 제공한다.

즉, 마이크로소프트의 전략은 ‘생태계 통합’이다. 이미 대부분의 연방기관이 Windows와 Office, 그리고 Azure 인프라를 사용하고 있기 때문에, AI 도입은 완전히 새로운 도전이 아니라 기존 시스템에 AI를 얹는 자연스러운 확장으로 이어진다. 이 과정에서 형성되는 기존 고객 Lock-in 효과가 마이크로소프트의 가장 큰 자산이다.

아마존 AWS: 인프라 안정성과 보수적 확장

AWS는 전통적으로 인프라 안정성과 보안 역량을 무기로 정부 시장을 지배해왔다. AWS GovCloud(US)는 국방부와 CIA 같은 핵심 기관에서 사용되고 있으며, 최근에는 Bedrock과 Titan 모델을 통해 AI 서비스도 제공하고 있다.

다만 AWS의 전략은 다른 경쟁사와는 달리 AI 자체보다는 “안정적인 인프라와 고객 선택권”에 방점이 찍혀 있다. 다양한 멀티모달 AI 모델에 접속할 수 있는 옵션을 제공하면서, 리스크 회피 성향이 강한 정부기관의 특성을 정면으로 겨냥하고 있다. 결국 AWS는 ‘혁신 이미지’보다는 ‘보수적이고 안전한 선택지’로 자리매김하고 있는 것이다.

가격, 생태계, 보안의 3강 구도

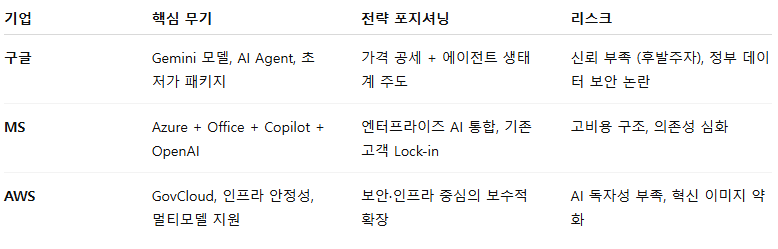

이번 경쟁 구도를 정리하면 다음과 같다.

구글은 초저가 패키지를 앞세운 가격 공세와 에이전트 생태계 주도를 전략적 무기로 삼았다. 그러나 아직 신뢰 부족과 정부 데이터 보안 논란이라는 약점을 안고 있다. 마이크로소프트는 Azure와 Office, Copilot, OpenAI를 묶은 강력한 생태계 통합 전략으로 ‘기존 고객 기반 확장’을 노린다.

다만 고비용 구조와 특정 생태계 의존도가 심화될 위험도 존재한다. AWS는 GovCloud를 중심으로 한 인프라 안정성과 멀티모델 지원을 내세운다. 하지만 AI 자체의 독자성은 부족하고, 혁신 기업이라는 이미지는 상대적으로 약하다.

미국 정부 AI 표준을 둘러싼 승부

트럼프 행정부의 AI 행동계획과 연계된 이번 구글의 전략은 단순한 시장 공략을 넘어 “미국산 AI를 정부 표준으로 만들겠다”는 선언에 가깝다.

마이크로소프트는 기존 정부 IT 인프라를 AI로 확장하는 방식을 택했고, AWS는 보안과 안정성 중심으로 방어선을 구축했다. 결국 경쟁의 본질은 “누가 미국 정부의 AI 표준 플랫폼이 될 것인가”라는 점으로 모아진다.

‘Gemini for Government’는 단순한 신제품이 아니다. 그것은 구글이 공공 클라우드·AI 시장에서 마이크로소프트와 AWS의 양강 체제를 깨고 새로운 질서를 만들려는 도전장이자, 향후 글로벌 공공 AI 도입의 방향을 가늠할 시험대다.

앞으로 몇 년간 미국 연방정부의 AI 활용 경험이 전 세계 공공 부문 AI 표준의 선례와 규범으로 자리잡을 가능성이 높다.

한국 정부 AI 조달 시장: 구글의 잠재 전략

이번 ‘Gemini for Government’ 전략은 한국 정부의 디지털 전환에도 중요한 시사점을 던진다. 한국은 이미 ‘디지털플랫폼정부’ 기조 아래 AI 행정 서비스, 공공 데이터 개방, 클라우드 전환을 적극 추진하고 있다. 이 과정에서 보안·투명성·비용 효율성은 핵심 과제다.

구글은 한국 시장에서도 미국과 유사한 전략을 차용할 가능성이 크다. 첫째, 초저가 혹은 무료에 가까운 AI 서비스 제공을 통해 초기 진입장벽을 낮추고, 공공기관의 실사용 데이터를 확보할 수 있다. 둘째, Vertex AI와 Gemini 모델을 기반으로 한 맞춤형 AI 에이전트 생태계를 제공해, 행정·민원·보건 등 다양한 영역에서 AI 활용 범위를 넓히려 할 것이다. 셋째, 국내 보안 규제(K-ISMS, 클라우드 보안 인증 등)에 특화된 로컬 컴플라이언스 패키지를 추가해 “보안 우려 해소”를 전면에 내세울 가능성이 높다.

그러나 한국 내에서는 공공데이터 국외 이전 제한, 외산 클라우드에 대한 안보 우려, 국산 AI 기업 보호 정책 등이 존재한다. 따라서 구글이 성공적으로 안착하기 위해서는 국내 CSP(네이버클라우드, KT클라우드 등)와 협력하거나, 공공기관 전용 로컬 리전(Local Region)을 구축하는 방식이 필요할 것이다.

미국과 한국을 아우르는 AI 표준 경쟁

트럼프 행정부의 AI 행동계획과 연계된 이번 구글의 공세는 미국 내에서 “AI=정부 표준”을 선점하려는 시도다.

한국에서도 정부가 글로벌 빅테크와 국내 기업 사이에서 어떤 균형점을 잡을지가 관건이 된다.

마이크로소프트가 기존 행정 인프라와의 자연스러운 AI 확장을 무기로 삼는다면, AWS는 보안 중심의 안정적 선택지로 자리한다. 구글은 여기에 맞서 가격 경쟁력과 에이전트 생태계라는 새로운 변수를 제시한다. 결국 한국 역시 미국과 마찬가지로, “누가 정부의 AI 표준 플랫폼이 될 것인가”라는 동일한 질문에 직면하게 된다.

[저작권자ⓒ META-X. 무단전재-재배포 금지]