‘자율규제’라는 말은 이상적이다.

정부가 일일이 간섭하지 않아도 민간이 스스로 기준을 만들고 지키는 구조.

규제의 경직성은 줄이고, 업계의 창의성과 책임은 늘리는 ‘선진형 규제 모델’로 자율규제는 오래전부터 이상향처럼 제시돼 왔다.

그러나 한국의 자율규제는 오히려 이 단어의 무게를 감당하지 못하고 있다. 자율이라는 이름 뒤에 숨어, ‘자기 보호용 방패’로 전락한 사례들이 적지 않기 때문이다.

‘자율’은 누구를 위한 규제인가 — 업계 중심 구조의 한계

한국의 자율규제는 대체로 업계가 규제의 설계자이자 심판자 역할을 동시에 맡는 구조로 운영돼 왔다.

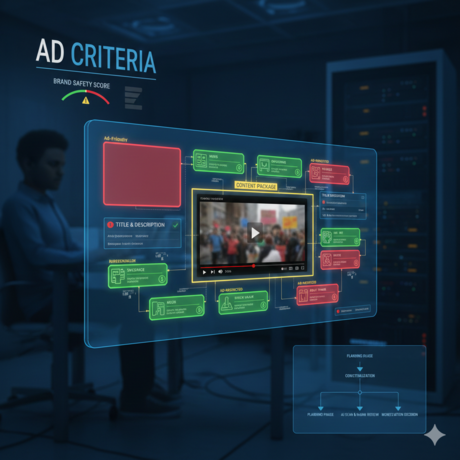

대표적인 예는 포털, 플랫폼, 유통, 광고, 게임, 방송통신 등 정보통신 기반 산업군이다.

이들 분야에서 자율규제기구 혹은 협회는 통상적으로 업계 내부 대표들로 구성되고, 이해관계자가 직접 위원회나 심의조직의 일원이 된다.

문제는 이 구조에서 '이해충돌'이 구조화된다는 점이다.

사업자는 규제를 강화해야 할 이유보다, 완화하거나 최소화하려는 유인을 갖고 위원회에 참여하게 된다.

결과적으로 자율규제는 법률보다도 느슨한 ‘권고안’ 수준으로 머물며, 실효성 없는 자기통제의 반복이 되곤 한다.

이러한 구조는 책임 분산, 감시 부재, 윤리 실종이라는 결과로 이어지고, 자율규제라는 제도가 “아무도 책임지지 않는 회색지대”로 인식되는 악순환을 낳는다.

‘이해당사자가 아닌 민간 전문가’가 자율규제에 나설 때

이러한 구조적 한계를 넘어서는 대안으로 최근 떠오르고 있는 모델이 있다. 바로 “업계 주도가 아닌, 민간 전문가 주도의 자율규제”다.

여기서 민간이란 업계 대표를 의미하지 않는다. 법률가, 소비자단체, 학계 전문가, 기술윤리 위원 등 이해당사자가 아닌 제3의 독립된 민간 주체들을 말한다.

이들이 자율규제의 기준을 만들고, 운영하고, 심의하는 역할을 맡을 경우 다음과 같은 장점이 발생한다.

이해관계에서 자유롭다: 직접적인 이익을 대변하지 않기에 규제의 공정성이 확보된다.

책임이 명확하다: 기업 내부 대표가 아닌 외부 위원이 기준을 제안할 경우, 이름을 걸고 결정해야 한다는 압력이 작동한다.

시민의 신뢰를 얻는다: 업계의 자기 규제보다는 사회적 대표성을 확보한 외부 민간 위원의 결정이 공공의 수용도를 높인다.

이는 “규제가 강해진다”는 의미가 아니다. 오히려 책임 있는 자율, 공공을 향한 신뢰의 구조로 기능하게 만드는 방식이다.

해외 사례는 이미 ‘혼합형 자율규제’로 이동 중

디지털 플랫폼의 급속한 성장과 영향력 증대, 그리고 이에 따른 다양한 사회적 문제(가짜뉴스, 유해 콘텐츠, 독점적 지위 남용 등)에 대응하기 위해 많은 국가에서 규제 방안을 모색하고 있다.

이 과정에서 정부의 직접적인 규제는 혁신을 저해할 수 있다는 우려와, 산업의 전문성을 활용할 필요성 때문에 '자율규제'가 대안으로 제시되곤 한다.

그러나 순수한 의미의 '업계 자율'만으로는 공정성과 책임성을 담보하기 어렵다는 비판에 직면하면서, 공공과 민간이 함께 참여하는 '혼합형 자율규제' 모델이 대세로 자리 잡고 있는 것이다.

유럽연합은 디지털 플랫폼에 대한 자율규제를 추진하면서, 업계 단독 설계가 아닌 공공-민간 혼합 위원회를 제도화했다.

예를 들어 EU의 디지털서비스법(Digital Services Act, DSA)은 온라인 플랫폼의 유해 콘텐츠 및 불법 활동에 대한 책임성을 강화하는 것을 목표로 한다.

DSA는 플랫폼의 책임과 의무를 규정하는 동시에, 자율규제 코드(Codes of Conduct) 및 위기 대응 프로토콜(Crisis Protocols)과 같은 자율규제 메커니즘을 적극적으로 활용하도록 권장한다.

특히, DSA의 정신과 관련하여 자율규제가 이루어질 때는 플랫폼 업계뿐만 아니라 시민사회단체, 연구기관, 소비자 대표, 미디어 기관 등 다양한 이해관계자가 참여하는 다중 이해관계자 접근 방식(multi-stakeholder approach)을 강조한다. 이는 '공공-민간 혼합 위원회'의 개념과 일치하며, 업계 단독 설계가 아닌 외부 참여를 통한 책임성 확보를 지향해서다.

영국 정부 역시 '온라인 안전 법안(Online Safety Bill)' 제정의 기반이 된 '온라인 유해성 백서(Online Harms White Paper)'를 통해 온라인 플랫폼의 유해 콘텐츠에 대한 책임을 강조하고 자율규제의 중요성을 언급했다.

백서 발표 당시, 영국 정부는 "업계만으로 구성된 심의기구는 자율규제로 간주하지 않을 것"이라는 점을 명확히 했다. 이는 자율규제가 제대로 작동하고 신뢰를 얻기 위해서는 업계의 노력만으로는 부족하며, 외부 전문가나 독립적인 기구의 감시와 참여가 필수적이라는 인식을 보여주는 것이다.

이들 국가의 공통점은, 자율규제는 ‘정부가 빠지는 구조’가 아니라, ‘공공의 책임성을 유지하면서 민간의 참여를 확대하는 구조’라는 철학을 바탕으로 운영된다는 점이다.

유럽연합과 영국을 비롯한 많은 국가가 추구하는 자율규제의 핵심 철학은 규제의 공백을 메우고, 산업의 전문성을 활용하되, 플랫폼이 초래하는 사회적 문제에 대한 궁극적인 공공의 책임과 감독 기능은 유지하겠다는 것이다.

즉, 정부가 완전히 손을 떼는 것이 아니라, 강제적인 법규 적용 대신 민간의 자발적인 노력을 유도하면서도 필요한 경우 개입할 수 있는 여지를 남겨두는 형태다. 이는 혁신과 책임성 사이의 균형점을 찾으려는 노력으로 해석된다.

자율규제의 본질은 ‘규제의 주체’가 아닌 ‘책임의 구조’다

한국에서 자율규제의 실패가 반복되는 근본 이유는, 자율의 구조가 ‘누구를 위한 자율인가’를 묻지 않았기 때문이다.

자율이라는 이름 아래, 이해관계자끼리 모여 규제의 수위를 스스로 정하고, 평가하고, 정당화하는 방식은 형식만 남은 제도로 전락할 수밖에 없다.

진정한 자율규제란 공공성과 책임을 감당할 수 있는 주체가 주도할 때 실현된다.

그리고 그 주체가 업계 대표가 아닌, 이름을 걸고 말하는 민간 전문가일 때, 자율규제는 오히려 더 강력하고 신뢰받는 시스템이 될 수 있다.

지금 필요한 것은 규제를 강화하자는 논쟁이 아니라, “자율은 누구의 것인가”를 다시 묻는 일이다.

[저작권자ⓒ META-X. 무단전재-재배포 금지]