퍼블릭 도메인(Public Domain)은 원래 모두의 것이었다. 저작권 보호 기간이 끝난 이미지나 문서, 예술작품을 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 만든 제도다. 인류의 문화 자산을 공공의 품으로 돌려주자는 취지에서 시작된 이 제도는, 기술의 발달과 함께 그 의미가 새롭게 조명받고 있다.

그러나 아이러니하게도, 지금 이 순간 퍼블릭 도메인은 다시 ‘사유화’되고 있다.

NFT, Web3, 생성형 AI 같은 디지털 기술이 ‘탈중앙화’와 ‘공유’를 약속했지만, 실제로 벌어지는 현상은 정반대다. 플랫폼과 기술 선점자들이 퍼블릭 도메인 콘텐츠에 먼저 ‘디지털 도장’을 찍고, 그 기록을 바탕으로 소유권을 주장하는 일이 급증하고 있기 때문이다.

“누가 먼저 NFT로 올렸느냐”가 모든 걸 결정하는 시대

NFT(대체 불가능 토큰)는 블록체인 위에 기록된 유일한 디지털 자산이다. 고유성과 소유 이력을 남긴다는 기술적 특징 때문에, 예술과 콘텐츠 산업에서 빠르게 확산됐다. 문제는 여기서 발생한다.

NFT는 저작권이 아니다. 퍼블릭 도메인에 속한 이미지를 누군가 NFT로 발행한다고 해서, 그가 법적 소유권을 갖는 것은 아니다. 그럼에도 불구하고, 실제 시장에서는 이 NFT 발행자가 “원본 디지털 소유자”로 인정받는 경우가 많다.

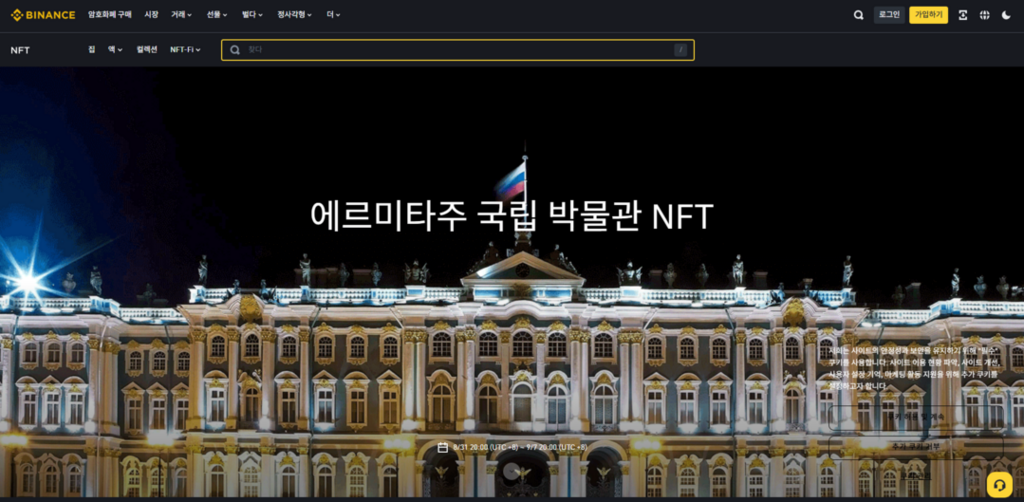

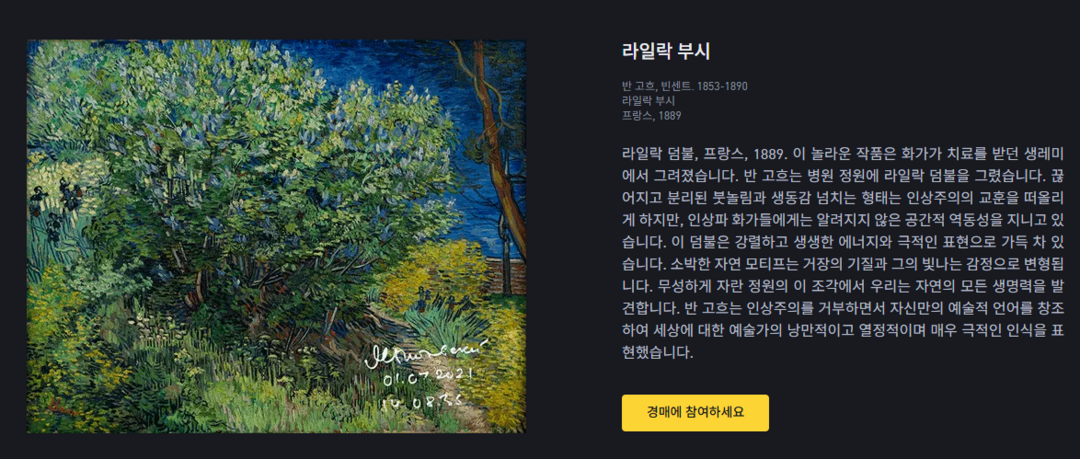

대표적인 사례로, 2021년 한 NFT 플랫폼은 빈센트 반 고흐의 퍼블릭 도메인 이미지를 디지털화해 NFT로 등록하고 수만 달러에 거래했다. 법적으로 누구나 자유롭게 쓸 수 있어야 할 그림이, 디지털 토큰 하나로 '누군가의 소유물'이 되어버린 것이다.

이는 퍼블릭 도메인을 ‘누가 먼저 찍었느냐’의 싸움으로 만든 셈이다. 공공의 자산이 기술적 선점을 통해 다시 사유화되는 현실, 과연 정당한 것일까?

Web3도 결국, 공유보다 소유에 집중한다

Web3와 블록체인은 ‘분산’과 ‘공유’를 핵심 철학으로 내세웠다. 하지만 현실에서는 퍼블릭 도메인 콘텐츠를 NFT로 등록한 플랫폼이 실질적인 지배력을 행사하고 있다.

DAO(탈중앙화 조직)는 일부 리더에게 권한이 집중되기 쉽고, NFT 커뮤니티는 원본 인증자만이 이익을 가져가는 구조로 운영되며 사용자에게는 로열티나 이용료를 부과하는 경우가 많다

결국 Web3도 공공 콘텐츠를 수익화하는 또 다른 방식으로 작동하는 셈이다. 새로운 기술이 ‘공유’를 더 확산시킨 것이 아니라, ‘소유의 권한’을 더 정교하게 만들어버렸다.

플랫폼은 퍼블릭 도메인을 공짜로 받고, 유료로 판다

플랫폼의 전략은 더욱 노골적이다. 대형 이미지 사이트, AI 생성 툴, 콘텐츠 유통 플랫폼은 퍼블릭 도메인 자료를 무료로 수집한 뒤 이를 기반으로 상품을 만든다.

- 미술관 고화질 이미지 → AI 학습 데이터 → 유료 생성 이미지 API

- 누구나 쓸 수 있는 명화 이미지 → 워터마크 삽입 → 유료 라이선스 판매

- 퍼블릭 도메인 콘텐츠 → 광고 영상·템플릿 → 상업적 구독 상품

이러한 방식은 법적으로는 문제가 없지만, 윤리적으로는 깊은 물음을 던진다. 공공의 자산이 플랫폼의 자산으로 변모하는 과정은 매우 조용하고 치밀하다. 그것은 디지털 울타리화(enclosure)의 또 다른 이름이다.

아무도 소유하지 않았던 것을, 모두가 제한받게 되는 구조

이제 퍼블릭 도메인은 더 이상 자유로운 공유지가 아니다. 기술과 플랫폼은 그것을 다음과 같은 방식으로 구조화한다:

'공공 콘텐츠를 수집하고 디지털 자산으로 포장하며 NFT나 유료 API로 상품화하고 사용 조건과 규약으로 접근을 통제한다'

결국, 소유는 없지만 ‘사실상의 소유자’가 존재하는 시스템이다. 디지털 기술은 법의 사각지대에서 공유를 방해하는 새로운 장치를 만들어냈다.

퍼블릭 도메인은 단지 ‘법적으로 공짜’이기 때문에 중요한 것이 아니다. 그것은 창작자의 생애와 예술혼, 시대적 맥락이 응축된 문화 자산이기 때문에 공적 관리가 필요한 것이다.

그러나 NFT 시장, AI 기업, 플랫폼들은 이를 “누구의 것도 아니니, 내가 먼저 가져도 되는 것”으로 여긴다. 이들은 공유에 대한 책임보다, 디지털 희소성과 소유권만을 강조한다.

‘기록한 자가 이긴다’는 논리는 결국 기술이 인간의 윤리를 압도하는 구조를 낳는다.

“기술의 자유”보다 “공유의 윤리”가 먼저다

기술은 늘 새로운 자유를 약속하지만, 그 자유가 공동체를 위한 것이 아니라면 또 다른 배제가 된다. 퍼블릭 도메인은 다시 묻는다.

“우리는 이 콘텐츠를 어떻게 사용하고 있는가?”

“누가 이익을 얻고 있으며, 누구는 배제되고 있는가?”

“공공의 문화는 정말 모두에게 열려 있는가?”

지금 필요한 것은 ‘누가 먼저 NFT로 올렸는가’가 아니라, ‘누가 먼저 공유를 지켰는가’를 묻는 윤리적 질문이다.

퍼블릭 도메인은 모두의 것이다. 그렇기에, 그것을 지킬 책임도 모두의 몫이다.

[저작권자ⓒ META-X. 무단전재-재배포 금지]