게임의 마지막 벽, ‘공간’을 허문 Virtuix의 시도

움직이기 시작한 게임들

2006년, 닌텐도 Wii가 등장했을 때 게이머들은 깜짝 놀랐다. 리모컨을 휘둘러 테니스를 치고, 볼링공을 던지며 ‘몸으로 게임을 한다’는 감각을 처음 경험했기 때문이다. 이어 Xbox Kinect는 컨트롤러 없이도 센서만으로 사용자의 몸 전체를 인식하며, "이제는 손에 뭘 쥐지 않아도 된다"고 선언했다. 피트니스 트레이너가 등장하는 Wii Fit, 리듬에 맞춰 춤추는 Just Dance, 펀치로 리듬을 타는 Boxing류 타이틀 등은 센서 기반 모션 게임의 전성기를 이끌었다. 친구들과 땀을 흘리며 춤추던 거실은 일시적으로 게임 아케이드가 되기도 했다. 물론 부작용도 있었다. 일부 게임에서는 컨트롤러가 손에서 미끄러져 TV 화면을 박살 내는 사고도 발생했고, "안전 스트랩을 꼭 착용하라"는 경고 문구는 게임 시작 화면의 단골손님이었다.

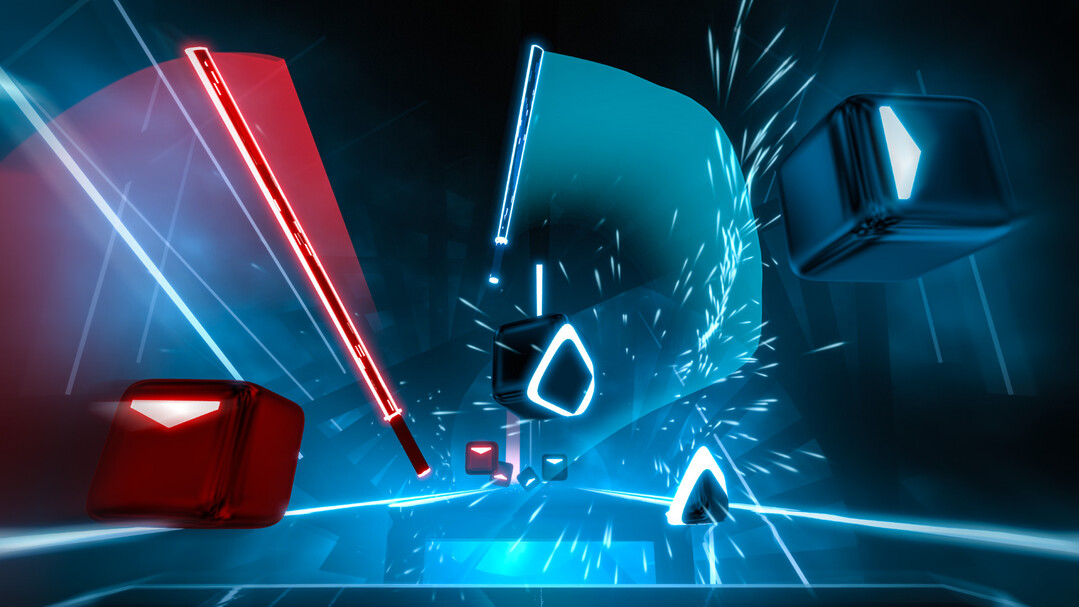

기술은 이후 더 정교해졌다. VR과 AR 시대가 오면서, 모션 게임은 ‘진짜 몰입’을 향해 다시 진화하기 시작했다. Beat Saber, Superhot VR, Pistol Whip 같은 VR 게임은 HMD와 트래킹 컨트롤러를 통해 손과 머리의 움직임을 1:1로 반영했다. 플레이어는 단순히 손을 흔드는 게 아니라, 적의 총알을 피하고, 리듬에 맞춰 칼을 휘두르고, 전투 중 몸을 숙이며 진짜로 움직이기 시작했다.

이후, AR 기반 모바일 게임들도 이 흐름에 자연스럽게 합류했다.

Just Dance Now, Zombies, Run! 같은 게임은 스마트폰의 센서와 카메라를 활용해 화면 속 가상의 목표와 현실 속 움직임을 연결했고, 일상의 공간을 운동장으로 바꾸는 새로운 경험을 제시했다.

기술은 진화했다. 센서는 정교해졌고, 인식 정확도는 향상됐으며, HMD와 모션 컨트롤러를 통해 가상 현실은 더 깊고 선명해졌다. 하지만, 해결되지 않은 근본적인 문제가 하나 있었다.

움직일 수 있는 공간이 부족하다는 것.

센서가 아무리 똑똑해도, 플레이어가 움직일 수 있는 물리적 공간 자체는 늘 제자리였다. “움직이는 게임을 하려면 일단 큰 집, 넓은 거실, 큰 TV가 필요하다”는 농담은 단지 웃고 넘길 얘기가 아니었다. 기술이 만든 ‘움직이는 게임’은 여전히 ‘움직이지 못하는 현실’ 안에 갇혀 있었다.

광대한 판타지 세계, 디스토피아 도시, 혹은 우주 공간까지....

가상 세계는 그 어느 때보다 넓어졌지만, 플레이어의 몸은 여전히 제자리에 묶여 있었다.

걷는다는 감각을 바꾸는 Virtuix Omni

미국 텍사스 오스틴에 본사를 둔 가상현실(VR) 기술 기업인 Virtuix는 2013년, 창립자 Jan Goetgeluk는 하나의 단순한 질문에서 출발했다.

“VR 속에서 정말 걸을 수는 없을까?”

가상 공간에서 ‘이동할 수 없다’는 문제에 정면으로 도전한 Virtuix는 ‘Omni’라는 이름의 전방향 트레드밀을 현실화시켰다.

플레이어는 특수 슈즈를 신고 원형 트랙 위에 올라 걷고, 뛰고, 방향을 바꾸고, 앉고, 심지어 점프까지 할 수 있다. 마치 실제 땅을 밟고 있는 듯한 미끄러지는 걸음으로, 게임 속 캐릭터의 움직임을 몸으로 그대로 따라가는 새로운 방식의 인터페이스가 만들어진 것이다.

이 기술은 2024년 9월, ‘Omni One’이라는 가정용 풀 패키지 시스템으로도 공식 출시되었다.

전방향 트레드밀은 물론, 맞춤형 Pico 4E VR 헤드셋, 하이퍼센스 컨트롤러, 그리고 전용 게임 스토어까지 포함되어 있다. SteamVR과 무선 연동도 가능해, 기존의 PC VR 게임들도 자유롭게 즐길 수 있다.

기술적으로 보면 그저 하드웨어 구성일 뿐이지만, 체험의 본질은 다르다.

조이스틱을 누르거나, 버튼을 누르는 대신 ‘걸어간다’는 감각 그 자체가 입력이 되는 세계.

이 감각은 단순한 조작 방식의 변화가 아니다.

그것은 “내가 이 가상 세계 안에 존재하고 있다”는 공간적 실재감, 즉 내 몸과 가상의 공간이 연결되는 최초의 순간이다.

메타버스 UX, GUI에서 PUI로

우리는 지금까지 HMD를 통해 가상을 ‘보고’, 햅틱 장비를 통해 ‘느껴왔다’.

하지만 아무리 시야가 넓고 촉각이 정교해도, 그 공간을 실제로 ‘살아간다’는 감각은 빠져 있었다.

왜냐하면 우리는 그곳을 직접 '활보할 수' 없었기 때문이다.

공간 감각(spatial sense), 그것은 인간이 현실을 인지하는 가장 본질적인 방식이다.

눈과 손보다 먼저, 우리는 걷고 서고, 방향을 돌며, 한 걸음씩 내디디며 자신의 존재를 공간 속에 배치해 왔다. 하지만 지금까지의 가상 공간은 그런 감각을 제대로 재현하지는 못했다.

그리고 이제, 그 간극을 메우는 시도가 현실이 되고 있다. 단순히 조이스틱으로 방향을 조작하는 것이 아니라, 사용자의 몸이 직접 공간 속 좌표가 되는 새로운 인터페이스.

그 기술적 전환점에 서 있는 것이 Virtuix의 'Omni One'이다.

Virtuix의 기술은 단지 게이머만을 위한 기술이 아니다.

이 기술은 메타버스 플랫폼 전체의 UX를 바꾸는 물리적 인터페이스(Physical User Interface)가 될 수 있다. 즉, 메타버스를 단지 ‘보는 세계’에서 ‘살아가는 세계’로 전환시키는 열쇠인 것이다.

가상 캠퍼스를 ‘걸어서’ 돌아보는 학생, 디지털 트윈 공장을 ‘직접’ 순회하는 기술자, 가상 부동산을 ‘몸으로 탐색’하는 고객 등 이동이 ‘데이터’가 아니라 ‘행동’이 되는 순간, 가상 세계는 더 이상 화면 속 UI가 아닌 공간 자체가 경험이 되는 UX로 바뀐다.

공간 몰입의 진화가 가상 세계와 현실을 잇는 실제적인 연결감의 방식으로 확장되고 있는 것이다.

메타버스의 UX는 더 이상 마우스와 클릭, 터치와 스와이프만으로는 완성되지 않는다. 우리는 이제 보는 것(Viewing)에서 걷고 경험하는 것(Living)으로 넘어가고 있다. 그 변화의 핵심에는 몸으로 공간을 인식하고 반응하는 물리적 인터페이스, PUI(Physical User Interface)가 있다. 가상 공간도 이제 걸을 수 있는 장소가 되었고, 살짝 누르는 키 입력은 이제 한 발짝 내디디는 ‘행동’이 되었다.

이러한 변화가 더 이상 단순한 상상이나 실험이 아님을, 우리는 Virtuix의 사례를 통해 확인할 수 있다.

Virtuix는 설립 이래 8,680만 달러 이상의 투자를 유치했으며, 2025년 현재 기준 기업 가치는 2억 110만 달러, 한화 약 2,713억 원에 이른다. 이는 기술적 가능성과 시장의 기대를 동시에 입증하는 지표다.

투자자들이 주목한 것은 단순한 하드웨어가 아니라, 가상과 현실의 마지막 경계를 허물 수 있는 ‘공간 몰입의 미래’였다.

게임, 교육, 훈련, 원격 근무, 가상 여행까지.

이제 우리는 물리적 거리와 경계를 넘어, 몸으로 공간을 이해하고, 이동하고, 반응하는 새로운 세상으로 진입하고 있다.

언젠가 당신은 진짜로 가상 공간을 한 걸음씩 내디디며, 보스 몬스터를 사냥하게 될 것이다.

그리고 이렇게 말하게 될지도 모른다.

“이건 그냥 게임이 아니야. 이건 내가 진짜 뛰어서 싸운, 내 이야기야.”

[저작권자ⓒ META-X. 무단전재-재배포 금지]