성남시는 2000년 대 초부터 판교 테크노밸리를 조성하며 대한민국 게임 산업의 중심지로 자리매김했.다. 그러나 정작 ‘게임’을 중독의 원인으로 지목하는 공모전을 기획하면서 이중적 태도의 정점을 드러냈다.

‘알코올‑약물‑도박‑인터넷 게임’을 중독 유형으로 분류한 해당 공모전은 판교에 밀집한 게임사의 반발을 샀고, ‘인터넷 게임’은 ‘인터넷’으로 문구가 수정됐지만, 업계의 우려는 사라지지 않고 있다.

게임회사는 환영받지만, ‘게임은 질병’이라니

성남시 분당·판교 일대는 넥슨, 엔씨소프트, 카카오게임즈 등 주요 게임사가 밀집해 있는 국내 최대 게임·IT 클러스터이다. 이곳에서 나오는 콘텐츠 수출액은 성남시 전체의 약 77%, 그리고 대한민국 게임산업 수출 전체의 약 60%를 차지할 정도로 지역 경제를 책임지는 핵심 산업이다.

성남시는 취득세, 재산세 감면, R&D 지원, 인재 유치 정책 등 다양한 혜택을 제공하며 여전히 게임산업 육성에 힘을 쏟고 있다.

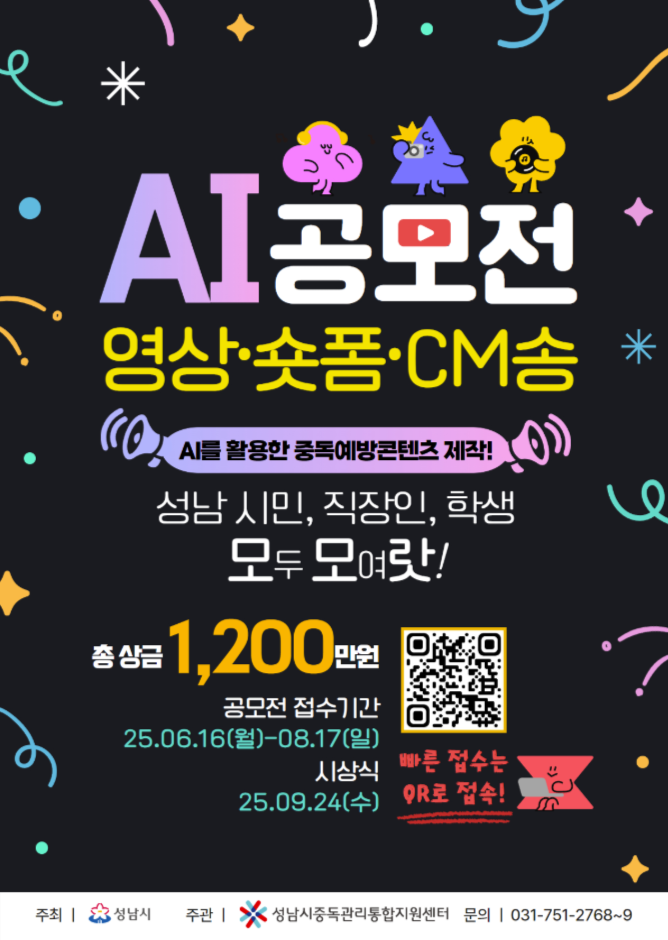

그런데 최근 성남시중독관리통합지원센터가 주최한 'AI를 활용한 중독 예방 콘텐츠 제작 공모전'에서 ‘인터넷 게임’을 알코올·약물·도박과 동일한 ‘4대 중독’ 항목으로 포함하면서 논란이 촉발됐다.

공모전 당사자는 보건복지부·WHO 지침을 근거로 선정했다고 해명했지만, 업계는 이를 '게임 질병화' 시도로 해석하며 강력히 반발하고 나섰다.

한국게임산업협회(K-GAMES)를 포함한 8개 게임 관련 단체는 2024년 6월 13일 공동 성명을 통해 강도 높은 유감을 표명했습니다. 이들은 “게임을 알코올·도박·약물과 같은 4대 중독 항목에 포함시킨 것은 게임 산업과 문화에 대한 중대한 왜곡이자 모욕”이라며, 공식 사과와 향후 유사 사안에 대한 재발 방지책 마련을 성남시에 촉구했다.

성명에는 한국모바일게임협회, 한국e스포츠협회, 한국게임개발자협회, 한국인디게임협회, 한국게임정책자율기구, 한국게임학회, 한국게임기획자협회 등 업계 주요 단체들이 참여했다. 이는 업계 전반이 이 사안을 단순한 ‘지역 센터의 기획 실수’가 아닌, 산업 전체를 규정짓는 프레임 전쟁의 일부로 보고 있다는 점을 보여준다.

이와 함께 문화체육관광부도 공식적으로 나섰다.

문체부는 보건복지부에 보낸 공문에서 “게임은 법적으로도 ‘문화 콘텐츠 산업’에 해당하며, 중독 물질로 분류하거나 관리 대상으로 간주하는 것은 법적·사회적 합의 없이 단정하기 어렵다”는 입장을 분명히 했다. 이는 정부 부처 간 인식 차이를 드러냄과 동시에, 게임 중독 프레임이 문화 산업의 가치와 정책 방향에 실질적 충돌을 일으킬 수 있음을 경고한 것이다.

결국, 해당 공모전은 ‘인터넷게임’이라는 표현을 삭제하고 ‘인터넷’으로 수정되었지만, 이미 드러난 성남시의 이중적 태도에 대한 업계와 사회의 비판은 쉽게 가라앉지 않고 있다.

게임은 산업인가, 질병인가?

성남시는 오랜 기간 게임 산업을 전략적으로 육성해온 대표적인 지자체이다. 판교 테크노밸리에는 넥슨, 엔씨소프트, 스마일게이트, 크래프톤 등 국내 유수의 게임사가 밀집해 있으며, 이들이 창출하는 연 매출은 120조 원을 넘고, 7만 명 이상의 직접적인 고용 창출을 하고 있다.

성남시는 이 기업들을 위해 세금 감면, 입지 지원, 스타트업 육성 등을 꾸준히 제공해 왔다.

하지만 성남시중독관리통합지원센터가 ‘인터넷 게임’을 4대 중독 항목(알코올, 마약, 도박 포함) 중 하나로 공모전에 포함시키면서, 업계의 거센 반발을 불러왔ㅏ다. 결과적으로 ‘인터넷’으로 항목을 수정했지만, 게임을 문화산업이 아닌 병리적 대상으로 보는 이중적 인식은 그대로 남아 있다.

이는 게임 산업을 ‘성장 동력’으로 여기면서도, 그 결과물인 게임 콘텐츠는 ‘사회 병리’로 간주하는 정책적 모순을 드러낸다. 또한 산업을 육성하면서도 그 산출물인 게임을 병리화하는 모순된 시선은, 궁극적으로 정책의 일관성과 산업 신뢰를 무너뜨릴 수 있다.

게임을 중독 항목으로 분류하는 인식이 단순한 표현 오류가 아니라 정책적 프레임이 될 수 있다는 점은 과거 사례에서도 찾아볼 수 있다. 대표적인 예가 2013년 논란이 된 ‘게임중독법’이다. 당시 일부 연구기관이 작성한 보고서들이 “게임은 알코올·약물과 유사한 중독 구조를 가진다”는 주장을 펼치며 입법 논거로 사용됐다. 결과적으로 법안은 폐기되었지만, 이후에도 유사한 주장은 반복되어 왔다.

이번 공모전 역시 “실수로 그렇게 기재했다”는 해명은 있었지만, 프레임이 문서에 담기는 순간 그것은 곧 예산, 규제, 교육정책의 기준으로 작동하게 된다. “단순 실수인가, 무의식적 프레임 세팅인가?”를 되묻지 않으면, 이런 문제는 반복될 가능성이 크다.

게임을 ‘질병’으로 프레이밍할 경우, 피해는 산업 종사자와 이용자에게 고스란히 전가된다. 수많은 게이머들이 여가와 교류, 심지어 수입까지 게임을 통해 얻게 되는 현실에서, 게임을 알코올·도박과 동일시하는 태도는 문화와 삶의 양식을 병리화하는 것이다. 이는 게임 개발자의 자부심을 해치고, 인재 유출을 가속화할 수 있다.

게임은 단지 시간 때우기 수단이 아니라, 대한민국의 수출 산업이자 창의산업의 핵심이다. 특히 판교와 같은 도시에서는 지역 고용, 세수, 산업 네트워크의 중심이기도 하다. 산업을 유치하고 육성하면서도 그 결과물을 병리적으로 취급하는 이중적 태도는 지속 가능한 산업 정책이라 보기 어렵다.

물론, 게임은 분명히 사회적 책임과 규제의 영역도 갖고 있다. 하지만 그 전제가 되는 인식의 틀이 ‘게임은 병이다’라는 관점이라면, 이는 산업 존중도, 정책 신뢰도 모두 해치는 결과를 초래한다. 문화산업에 대한 오랜 인식 싸움은 여전히 진행 중이며, 성남시 사건은 그 충돌의 최전선에서 다시 한번 경고음을 울리고 있다.

지금 필요한 것은 단순한 사과나 문구 수정이 아니다. 게임을 하나의 문화이자 산업으로 바라보는 정책 일관성, 그리고 그 산업과 종사자를 존중하는 사회적 감수성일 것이다.

[저작권자ⓒ META-X. 무단전재-재배포 금지]