하나의 애니메이션을 넘어, 이제 유니버스가 될 차례다.

2025년 6월, 글로벌 콘텐츠 시장에서는 전례 없는 신드롬이 일어났다.

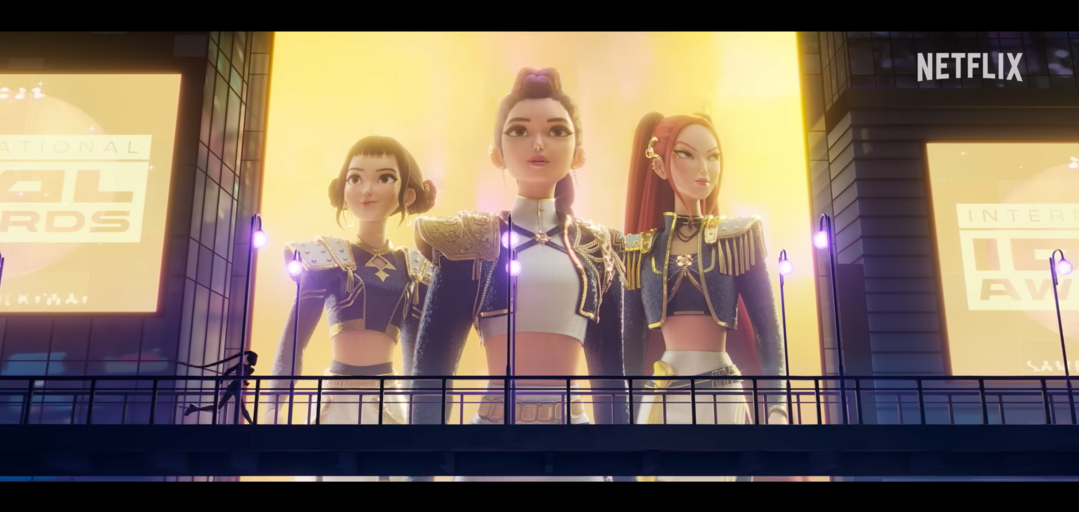

넷플릭스에서 공개된 애니메이션 가 공개 첫 주에 미국·일본·프랑스·독일 등 주요 국가에서 1위를 차지한 데 이어, 공개 10일 만에 93개국 Top 10, 33개국 1위, 영화 부문 10일 연속 1위를 기록했다. 2주차에는 누적 시청 2,420만 회, 방영 1주일 후엔 24.2M 뷰/40.3M 시청시간을 돌파하며 넷플릭스 영어권 영화 중 최고 성과를 다시 기록했다.

이 작품이 특별한 이유는 ‘슈퍼히어로’나 ‘경이로운 공주’ 같은 흔한 키워드가 아닌, 바로 ‘저승사자’라는 한국적 정체성을 중심 소재로 삼았다는 점이다. 작품은 무속 신화와 아이돌이라는 두 세계를 ‘저승 사신’이 휘감는 디스토피아 세계관 속에 결합했다. 이 복합적 설정은 글로벌 2030 세대에게 신선하면서도 깊은 감성을 전달하며, 콘텐츠 세계에 강렬한 인상을 남겼다.

온라인 반응은 성적만큼이나 폭발적이었다.

트위터(X)에서는 공개 첫 주 #KPopDemonHunters 해시태그가 24시간 만에 120만 건 이상 언급되며 전 세계 실시간 트렌드 1위에 올랐고, 유튜브 트레일러 및 OST 영상은 일주일 만에 4,500만 조회수를 돌파했다. 틱톡에서는 공식 OST를 활용한 안무 챌린지 영상이 1,000만 건 이상 업로드, 해시태그 누적 조회수 7억 뷰를 넘기며 현실 K팝 못지않은 팬덤 활성을 기록했다.

2차 창작 역시 눈에 띄는 수준이다.

인스타그램, 레딧, 트위터를 중심으로 생성된 팬아트, 밈, 커버 영상 등은 수만 건 이상으로 집계되며, 공식 계정에는 “굿즈를 만들어달라”, “버추얼 아이돌로 데뷔시켜달라”는 요청이 연일 접수되고 있다.

이는 단순한 애니메이션 흥행의 차원을 넘어, 캐릭터 기반의 팬덤 경제가 실제로 작동하고 있음을 보여주는 신호다.

<케이팝 데몬 헌터스>의 성공은 단순한 스트리밍 흥행에 그치지 않는다. 음원 부문에서도 이례적인 성과를 기록하며, 콘텐츠의 영향력을 다층적으로 확장시켰다. 특히 사운드트랙에 참여한 두 가상 그룹, 사자보이즈(Saja Boys)와 헌트릭스(HUNTR/X)는 실제 K‑pop 아티스트를 넘어서는 차트 성적을 거두며 업계를 놀라게 했다.

사자보이즈의 대표곡 ‘Your Idol’은 미국 스포티파이 차트에서 2위에 오르며, BTS의 ‘Dynamite’(역대 최고 3위)를 제치고 K‑pop 보이그룹 중 역대 최고 성적을 달성했다. 이 곡은 빌보드 Hot 100 차트에도 정식으로 진입해 77위를 기록했다. 헌트릭스의 ‘Golden’은 미국 스포티파이에서 3위, 빌보드 Hot 100에서는 81위에 오르며, 블랙핑크와 나란히 미국 내 걸그룹 최고 성적을 기록했다.

OST 전체 앨범 역시 인상적인 성과를 거두었다.

빌보드 200 앨범 차트에서 8위로 데뷔하며, 2025년 현재까지 가장 높은 순위로 진입한 애니메이션 OST로 평가받고 있다. 또한 빌보드 Top Soundtracks 부문에서는 1위를 기록했고, 발매 첫 주만에 스포티파이 글로벌 앨범 차트에서도 5위권에 안착했다. 앨범 수록곡 중 ‘Golden’, ‘Your Idol’, ‘Soda Pop’ 등 총 6곡이 스포티파이 글로벌 Top 50에 동시 진입하면서, 실제 인기 아이돌 앨범과 견줄만한 팬덤 동원력을 입증했다.

특이한 점은 이 모든 기록이 실존하는 그룹이 아닌, 가상 캐릭터 기반 아티스트를 중심으로 이루어졌다는 사실이다. ‘허구의 그룹이 현실을 넘었다’는 평가가 나올 정도로, 이번 작품은 캐릭터 중심 IP가 음악 산업과 팬덤 경제에서도 충분히 실효성 있는 모델이 될 수 있음을 보여줬다.

이는 단지 한 번의 이벤트성 성공이 아니라, 향후 애니메이션·게임·가상 아이돌 등 디지털 IP 확장의 유효성을 뒷받침하는 강력한 사례로 작용할 수 있다.

<케이팝 데몬 헌터스>는 단순한 애니메이션의 성공을 넘어, 한국 고유의 문화 요소가 세계 대중문화 서사 속에서 어떻게 작동할 수 있는지를 입증한 사례이기도 하다. 무속, 저승사자, 한(恨), 오컬트 같은 전통적 정서 코드가 글로벌 Z세대에게 낯설지 않은 언어로 해석되고 소비될 수 있음을 보여주었으며, K‑pop이라는 익숙한 산업 구조를 중심에 두고 이를 서사화·시각화·의례화하는 새로운 콘텐츠 실험을 성공적으로 구현해냈다. 특히 음악, 서사, 팬덤, 비주얼이 유기적으로 작동하는 IP 모델은 단순 소비를 넘어 정서적 몰입과 자발적 참여를 유도하는 구조로 작동하며, 그 확산력은 스트리밍 성적을 넘어 음원 차트, SNS 챌린지, 2차 창작, 굿즈 요청 등 다층적인 파급력으로 확인되었다.

지금, 전 세계는 저승사자에 빠져 있다.

이 현상은 단일 콘텐츠의 히트를 넘어, 한국형 캐릭터·서사·정서가 글로벌 대중의 정서와 만날 수 있다는 실질적 가능성을 드러낸 출발점이다. 그리고 그 가능성이 일회성 흥행에 머물지 않고 장기적인 유니버스와 생태계로 이어질 수 있을지는, 지금부터가 진짜 시작이다.

K‑pop, 샤먼, 걸크러시… 이건 단순히 '먹히는 조합의 애니'가 아니다

<케이팝 데몬 헌터스>는 흔히 말하는 ‘아이돌 애니메이션’이나 ‘하이틴 성장물’과는 거리가 멀다.

표면적으로는 K‑pop 걸그룹이 무대 밖에서 악귀를 사냥한다는 설정이지만, 이 작품의 구조는 단순한 장르 혼합 그 이상이다. 아이돌, 샤먼, 저승사자, 퇴마, 디스토피아, 걸크러시, K드라마 감성, 팬덤 서사, 페이크 다큐 연출까지.... 장르와 레이어가 다층적으로 얽혀 있다.

첫 번째로 꼽히는 것은 '아이돌 + 악귀 사냥꾼 + 디스토피아' 등 익숙한 단어로 조합된 세계관이다.

작중 주요 인물 ‘루미(Rumi)’와 그녀가 소속된 그룹 ‘헌트릭스(HUNTR/X)’는 전 세계적 인기를 끈 K‑pop 아이돌이자, 동시에 인간 사회를 위협하는 저승 악귀 ‘귀마(Gwi‑Ma)’에 맞서는 퇴마 전사다.

도시 전체가 초자연적 위협 아래 놓인 디스토피아적 배경에서, 이들은 무대를 ‘전장’ 삼아 싸운다.

음향 장비가 무기이며, 안무는 퇴마식이다. 팬덤은 단순한 소비자가 아닌, 세계를 구원하는 에너지의 매개자다. 이러한 설정은 마블식 히어로물과 차별화된 서사적 방향성을 보여준다. 미국 히어로물은 대개 선악 이분법, 개인적 트라우마, 자본·과학 기반의 능력 구조를 따른다. 반면 <케이팝 데몬 헌터스>는 집단적 주체성, 의식과 의례, 감정의 해소(한풀이) 같은 한국적 세계관이 중심이다.

<케이팝 데몬 헌터스>가 글로벌 팬들에게 이질적이면서도 강하게 인상된 이유는, 즉 “한(恨)”과 “빛(희망)”이 공존하는 한국 정서의 매력이 독특했기 때문이다. 작품은 전통적인 ‘어둠 vs 빛’ 구도가 아니라, 억눌림·분노·상실·죄책감 같은 감정들이 중심 테마로 기능한다. 이는 한국 정서의 핵심 키워드 중 하나인 ‘한(恨)’의 미학적 구현으로 볼 수 있다. 예를 들어, 주인공 루미는 데뷔 초기 동생을 잃은 트라우마를 품고 있으며, 무대에서 웃고 춤추는 와중에도 그 ‘상실의 감정’을 퇴마 에너지로 전환해낸다.

작중 주인공인 루미가 속한 걸그룹 'HUNTR/X'의 ‘Golden’** 팬에게 바치는 러브레터인 동시에, 망자를 위한 천도제의 형식을 띤다. 이 곡은 실제로 빌보드 핫100에 진입했고, 가사 해석 영상은 유튜브에서 1,000만 뷰를 넘기며 “슬픔의 의례가 엔터테인먼트가 될 수 있음을 보여줬다”는 평을 이끌어냈다.

이러한 정서 구조는 일본 애니메이션의 ‘우정과 성장’ 중심, 미국 애니메이션의 ‘권선징악과 개인 서사’ 중심과 뚜렷이 대비된다. 즉 <케이팝 데몬 헌터스>는 슬픔과 빛, 퇴마와 무대, 팬과 유령이라는 공존 불가능한 요소들을 감정적으로 융합해내는 데 성공한 것이다.

또 하나 주목할 점은, 샤먼(무속의례)과 K‑pop 걸그룹 퍼포먼스를 완전히 결합해냈다는 점이다.

무속에서 무당은 공동체의 아픔을 대리해 해소하는 존재이며, 굿은 정화와 전환의 장이다.

작중 안무는 그 자체로 의식이며, 마이크는 퇴마 도구, 무대는 제단이다. 팬들은 응원자이자 동행자이며, 의례를 함께 완성하는 공동 수행자로 묘사된다. 이 설정은 단지 상징적 수준이 아니라, 실제 연출의 디테일에까지 녹아 있다. 무대 구성에 '한국의 오방색'을 반영하고, 음향 장비는 부적과 동귀어진되는 장치로 활용되며, 캐릭터의 코스튬은 전통 복식과 퓨처리즘이 절묘하게 결합된 형태를 띤다.

OST 가사에도 무속적 언어가 현대적 은유로 재해석되어 삽입되어 있다.(예: “빛으로 소리쳐, 너를 봉인할게” / “무대 위에서 귀마를 풀어” 등)

뿐만 아니라 팬덤 역시 단순한 소비자층으로 그려지지 않는다.

공식 팬덤 ‘소울즈(Souls)’는 귀마에 맞서는 정신적 버팀목이자, 작중에서는 실제로 힘을 공유받는 존재로 묘사된다. 이는 ‘팬은 응원자가 아니라 의례의 공동 수행자’라는 설정으로, K‑pop 팬덤의 헌신 구조를 창의적으로 재해석한 셈이다.

이처럼 복잡한 기획이 완성도 높은 서사와 캐릭터 감정선으로 구현될 수 있었던 배경에는, ‘찐덕후’ 연출의 설계력이 결정적이었다.

감독 Maggie Kang은 과거 인터뷰에서 “K‑pop 팬덤의 서사를 이해하지 못하면 이 작품은 작동하지 않는다”고 밝힌 바 있다. 실제 작중에는 팬덤 문화의 클리셰와 디테일이 숨겨진 ‘이스터에그’처럼 촘촘히 배치돼 있다. 예를 들어, 팬픽 구조를 반영한 멤버 간 관계 설정, 현실 K‑pop 팬들이 사용하는 용어(“본진”, “3차각”, “퇴물 금지”)들을 반영한 대사, 팬덤 내부 코드에 익숙한 ‘2차 창작 유도 장면 구성’ 등은 일반 관객에게는 지나치기 쉬운 요소들이, 덕후들에게는 감정적 몰입을 유도하는 정밀한 맞춤형 설계로 작동한다.

이러한 연출은 단지 팬의 환심을 사기 위한 장식이 아니라, 콘텐츠의 확산성과 2차 창작 가능성을 구조적으로 내장한 장치로 평가할 수 있다.

'겨울왕국'같은 글로벌IP가 될 수 있을까?

아이러니한 점은 <케이팝 데몬 헌터스>가 한국의 문화를 이야기하고 있지만, 한국은 이 콘텐츠의 제작이나 직접 투자에 전혀 관여하지 않았다는 사실이다. 넷플릭스 오리지널로 기획된 이 작품은 미국 스튜디오가 주도하고, 자금 조달과 배급, 저작권 역시 글로벌 플랫폼 중심 구조 안에서 이뤄졌다.

그럼에도 불구하고 한국은 콘텐츠의 정서적 기원지이자 문화적 상상력을 제공한 나라로서, 지분 없는 수혜국이라는 독특한 위치에 놓여 있다.

실제로 무속, 저승사자, 한(恨)과 같은 전통 정서가 글로벌 Z세대에게 신선한 미학으로 받아들여지며, 한국 문화에 대한 호기심과 해석이 자발적으로 확산되고 있다.

OST에 참여한 K‑pop 아티스트들의 음원은 빌보드와 스포티파이를 석권했고, 이로 인해 굿즈·커버·2차 창작 등 민간 콘텐츠 시장에도 실질적 수익과 관심이 환류되고 있다.

이는 곧 <케이팝 데몬 헌터스>가 단순한 애니메이션 흥행작을 넘어, 한국 콘텐츠 생태계 전반에 기회를 열어주는 트리거로 작용하고 있음을 시사한다.

하지만 진정한 글로벌 IP가 되기 위해서는 분명한 과제도 존재한다.

지속 가능한 세계관 설계, 후속 시즌과 게임·굿즈·드라마 등 멀티 플랫폼 확장 전략, 팬덤의 일회성 열광을 장기적 충성도로 전환시키는 구조가 필요하다. 무엇보다 중요한 건, 이를 뒷받침할 수 있는 국내 산업의 기획 구조와 제작 인프라가 갖춰져 있느냐는 질문이다.

지금까지는 글로벌 플랫폼이 한국의 문화적 상징을 차용해 성공 사례를 만들어냈지만, 이제는 그 성공을 한국 내부의 전략과 연결짓는 구조적 설계가 필요하다.

<케이팝 데몬 헌터스>는 이제 하나의 작품을 넘어 “IP가 되는 중”이다. 이 흐름이 단발성 히트로 끝날지, 아니면 한국형 세계관 유니버스의 출발점이 될 수 있을지는 지금부터가 진짜 시험대다.

가능성은 이미 입증되었다.

그 가능성을 산업의 전략으로, 팬덤의 기억으로, 콘텐츠의 유산으로 확장할 수 있는가.

그 실현은 이제, 우리에게 달려 있다.

[저작권자ⓒ META-X. 무단전재-재배포 금지]