메타버스와 합성훈련환경의 비전: 상시적 통합훈련 생태계

기술적 과제: 현실성, 규모, 지능화를 구현하라

조직적 과제: 파편화를 넘어 통합과 표준화로

훈련 문화와 정책적 과제: 인식의 전환과 제도 지원

게임체인저로의 도약을 위한 로드맵과 제언

메타버스 시대의 국방훈련 혁명

오늘날 메타버스(Metaverse)는 군사훈련 분야에서 혁신적 게임체인저로 주목받고 있습니다. 메타버스란 여러 가상세계들이 상호 연결되어 이용자에게 몰입감과 현실감을 제공하는 차세대 사이버 공간을 뜻합니다. 원래 1992년 소설 Snow Crash에서 등장한 개념이지만, 페이스북의 사명 변경 이후 범용기술 화두로 급부상하며 국방 분야에도 파급되고 있습니다. 특히 국방 메타버스는 기존의 단순 시뮬레이션을 넘어 훈련, 군 교육, 전력 개발, 작전 기획/지원 등 다방면에서 활용될 잠재력을 지닙니다 . 궁극적으로 이는 전투력 향상의 핵심 도구로 부상할 수 있다는 전망입니다 . 본 고에서는 미래 국방훈련 메타버스의 비전과 함께, 이러한 비전을 실현하기 위해 해결해야 할 기술적·조직적·문화적 과제를 종합적으로 살펴보고자 합니다. 이를 통해 메타버스 기반 합성훈련환경이 진정한 게임체인저로 자리매김하기 위한 로드맵과 정책적 제언을 제시하겠습니다.

메타버스와 합성훈련환경의 비전: 상시적 통합훈련 생태계

과거 군대는 1980년대 SIMNET 개발 이후로 모의훈련 네트워크를 활용해왔습니다. 그러나 기존의 가상훈련 시스템들은 각군별로 파편화되고 상호 연동이 미흡하여, 진정한 의미의 통합 합성훈련환경으로 보긴 어려웠습니다. 미래의 군사 메타버스는 이러한 한계를 뛰어넘어 단일 가상세계에서 모든 군사 활동이 연계되는 환경을 지향합니다. 예를 들어, 무기 개발 단계의 가상 실험부터 부대 단위 훈련, 나아가 실전 모의 전투까지 하나의 메타버스 공간에서 연결한다면, 획득 시험에서 나온 데이터와 부대 훈련의 경험이 하나로 축적·환류될 수 있습니다. 미 워온더락스(War on the Rocks)는 이러한 국방 메타버스가 획득·실험·훈련용 가상환경을 서로 연결함으로써 무기 개발자들이 미래 전장 환경을 가상으로 구현해 신속히 설계안을 테스트하고 보완할 수 있다고 분석합니다. 이처럼 각종 가상 활동의 상호연결을 통해 훈련-교육-실험 간 순환적 피드백 루프가 형성되고, 데이터가 자동으로 공유되어 전력 발전에 기여하는 상시적 학습 생태계가 마련될 수 있습니다 .

나아가 차세대 군사 메타버스는 훈련을 넘어서 활용 범위가 확대될 전망입니다. 메타버스 기반 환경은 단순 전투기술 연마뿐 아니라 군 교육(Professional Military Education), 전력 개발 및 시험(무기체계 R&D 시뮬레이션), 작전 기획 및 지원(가상 전장환경에서의 작전 모의와 계획 검증) 등에도 활용될 수 있습니다. 영국 BAE 시스템즈의 사례인 Project OdySSEy는 단일 합성환경(Single Synthetic Environment)에서 공군, 해군, 지상군, 사이버 등 모든 영역의 전력이 한데 모여 다영역 합동훈련을 정기적으로 수행하도록 하고 있습니다. 이를 통해 과거 레드플래그와 같은 대규모 실병 기동훈련을 가상공간에서 더 자주, 안전하게 시행하고자 합니다. 또한 미 국방부는 LVC 통합훈련(Live, Virtual, Constructive) 개념을 발전시켜, 실병 훈련에 가상/구축 요소를 입혀 실전과 유사한 다영역 훈련환경을 구축하려 노력 중입니다. 예컨대 미 육군의 합성훈련환경(Synthetic Training Environment, STE)은 클라우드 기반으로 전 세계 지형 데이터를 제공하는 One World Terrain 기술을 활용하여, 병사들이 세계 어느 지역이든 최신 지형 정보의 가상 전장에서 임무를 사전에 연습할 수 있도록 개발되고 있습니다. 이러한 노력은 지리적 제약 없이 항상 최신 환경에서 훈련·작전 준비를 가능케 함으로써, “항상 준비된 군대”를 만드는 밑거름이 될 것입니다.

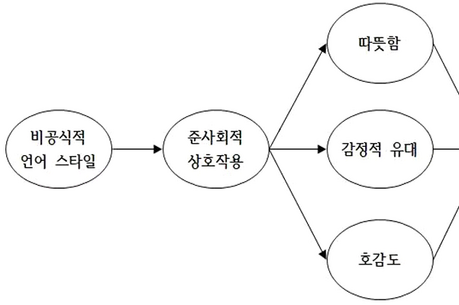

이처럼 연결되고 지속적인 합성훈련환경이 구현된다면, 이는 단발적 이벤트에 그치던 기존 훈련 패러다임을 상시적이고 거듭 진화하는 학습 생태계로 변화시킬 것입니다. 메타버스에서 얻어진 훈련 성과와 데이터는 즉시 다음 무기 개발이나 전술 실험에 피드백으로 활용되고, 다시 그것이 교육과 훈련에 반영되는 선순환 구조를 이루게 됩니다 . 결과적으로 국방 메타버스는 전투력 향상과 군사 혁신의 핵심 플랫폼이 될 수 있습니다. McArdle & Dohrman은 “국방 메타버스는 전장 효과성(battlefield effectiveness)을 높이는 핵심 도구가 될 수 있다”고 강조하며, 단지 훈련뿐만 아니라 군 조직 내 소통과 협업의 장으로서 역할도 할 수 있다고 전망했습니다. 이는 곧 메타버스가 군사조직의 문화적 플랫폼으로 기능하여, 장병들이 가상공간에서 교류하고 협력함으로써 부대 단결과 사기를 높이는 부차적 효과까지 기대할 수 있음을 시사합니다.

하지만 이러한 밝은 전망에도 불구하고, 메타버스 훈련환경을 현실화하려면 극복해야 할 도전과제들이 많습니다. 다음 장에서는 기술적 측면, 조직적 측면, 그리고 훈련 문화·정책적 측면에서의 주요 과제를 차례로 분석해보겠습니다.

기술적 과제: 현실성, 규모, 지능화를 구현하라

메타버스 기반 국방훈련을 구현하기 위해서는 여러 첨단 기술적 난제를 해결해야 합니다. 핵심적으로는 현실성, 대규모 데이터 처리, 인공지능, 디지털 트윈 분야의 혁신이 요구됩니다.

1) 현실에 가까운 모의환경 구현: 가상훈련이라 해도 장병들이 실제로 몰입하고 진지하게 임할 수 있으려면 높은 현실감이 필수적입니다. 그래픽 품질, 물리 엔진, 환경 표현 등이 실제 전장과 유사해야 하고, 시간대나 기상 변화까지 정확히 모사되어야 합니다. 미군은 이를 위해 전 지구 디지털 트윈 개념을 도입하고 있습니다. 한 예로, 보헤미아 인터랙티브社는 전 세계 지형을 고해상도 3D로 구현한 Whole Earth Terrain 기술을 개발하여, “행성 지구의 디지털 트윈을 고충실도로 구축했고, 지역별 고유한 식생과 지형 세부까지 재현했다”*고 밝혔습니다. 이러한 노력을 통해 병사들은 가상훈련에서도 익숙한 모교장 수준을 넘어, 목표 지역의 실제 지형과 환경 조건에서 임무를 리허설할 수 있게 됩니다. 더불어 현실감을 높이기 위한 XR(eXtended Reality) 기술도 중요합니다. AR/VR 헤드셋, 햅틱 조끼, 모션 트래킹 등의 장비 발전이 병행되어, 가상환경에서 오감자극과 전투 스트레스를 제공함으로써 훈련 효과를 극대화해야 합니다. 예컨대 일부 훈련 시스템은 레이저 태그 기반 조끼에 전기충격 기능을 추가하여 가상총격을 받으면 실제 통증을 느끼게 함으로써, 훈련 시 긴장도와 현실감을 높이려 하고 있습니다. 이런 수준의 몰입형 합성환경을 구축하는 것이 기술적 선결과제입니다.

2) 방대한 데이터의 실시간 처리: 메타버스 훈련환경은 수백~수천 명의 인원이 동시 참여하고, 전 지구적 지형과 기상 데이터, 수많은 가상 객체의 상호작용을 실시간으로 연산해야 하는 초거대 시스템입니다. 이런 규모 확장성과 연산 능력 확보가 큰 도전입니다. 클라우드 컴퓨팅과 분산처리 기술이 필수적으로 동원되며, 전통적 시뮬레이터 아키텍처로는 감당하기 어렵습니다. 영국의 스타트업 Hadean은 분산 클라우드 플랫폼 Aether Engine을 통해 대규모 병렬 연산을 가능케 하고 있는데, 이는 메타버스 전장 환경처럼 수많은 데이터 노드와 이벤트를 동시처리하는 데 유용합니다. 이러한 기술을 활용하면 기존 클라우드 한계를 넘어 수백만 개의 객체와 이벤트를 처리할 수 있다고 합니다. 실제로 Hadean은 MMO 게임 엔진 기술을 군사훈련에 적용하여, 수만 명이 동시에 참여하는 가상훈련이나 수억 개 요소로 구성된 시뮬레이션을 구동하는 데 도전하고 있습니다. 실시간 데이터 스트리밍도 관건입니다. 지형 정보, 각종 센서 데이터, 참가자들의 생체신호 등 방대한 데이터를 지연 없이 주고받아야 하기 때문입니다. 이를 위해 5G/6G 군용 통신망과 에지 컴퓨팅, 그리고 효율적인 데이터 동기화 기법이 요구됩니다. 궁극적으로 “대규모 데이터 실시간 처리 능력”을 갖춘 메타버스 인프라를 구축하는 것이 전제되어야만, 수많은 병력과 장비가 동시에 접속해 끊김 없이 훈련을 진행할 수 있을 것입니다 (UDSS, 2023).

3) AI 기반 가상 적군 및 시나리오 생성: 과거의 컴퓨터 시뮬레이션에서는 적군 역할을 사람이 조종하거나 사전에 정해진 시나리오대로 움직이는 경우가 많았습니다. 그러나 미래 메타버스 훈련에서는 인공지능(AI)이 가상의 적군, 중립군, 민간인 등을 실제처럼 조종하며 예측 불허의 상황을 만들어낼 것으로 기대됩니다. 중국 인민해방군(PLA)은 “미래 전투환경을 시뮬레이션하는 ‘전장 메타버스’에서 무인 청군(가상 적군)을 운용하여, 부대가 복잡하고 가혹한 전장을 경험하도록 할 수 있다”고 언급했습니다. 즉 AI가 이끄는 적군 부대는 인간이 통제하는 병력처럼 기민하게 대응하고 전략적으로 행동함으로써, 훈련 효과를 극대화할 수 있습니다. 이를 위해서는 강화학습, 군집 AI, 행위예측 알고리즘 등의 발전이 필요합니다. 예를 들어 AI 탱크 대대는 아군의 전술에 맞서 기동을 바꾸고, AI 전투기는 인간 조종사를 상대로 교전을 펼치며 새로운 위협 패턴을 제시할 수 있어야 합니다. 또한 AI를 활용하면 훈련 시나리오를 자동 생성하거나 실시간으로 난이도를 조절하는 것도 가능해집니다. 예컨대 훈련 중 병사들의 성과 데이터를 분석하여 AI가 즉석에서 적 증원군을 투입하거나, 날씨를 악화시키는 등 동적인 훈련 전개를 할 수 있습니다. 이러한 지능형 가상대항군과 절차 생성 콘텐츠(Procedural Generation)를 구현하는 것이 기술적 과제이며, AI의 신뢰성과 통제 가능성을 담보하는 윤리적 고려도 함께 필요합니다.

4) 병사 개별 디지털 트윈(Digital Twin)의 활용: 메타버스 훈련환경의 또 다른 핵심은 인간 개개인의 데이터화입니다. 모든 장병의 신체 능력, 기술 숙련도, 심리적 특성 등을 반영한 디지털 트윈을 가상공간에 만들어 활용할 경우, 훈련과 인사 관리의 효율이 획기적으로 높아질 수 있습니다. 미 특수전학교(SWCS) 전문지 Special Warfare는 이를 위해 “휴머노이드 디지털 트윈을 활용한 개인별 맞춤형 훈련 필요”를 제기했습니다. 즉 웨어러블 센서와 훈련 데이터로부터 개인별 성능 프로파일을 구축하고, 이를 디지털 아바타에 반영하여 취약점은 무엇이고 어떤 훈련이 더 필요한지를 AI가 도출하는 것입니다. 예를 들어 한 사격훈련에서 병사 A의 디지털 트윈은 조준 안정성이 부족하고 스트레스 상황에서 맥박과 오차가 증가한다는 데이터를 누적합니다. 그러면 시스템은 A에게 필요한 보완훈련(예: 심박 조절 훈련, 집중력 강화)을 맞춤형으로 제시해줄 수 있습니다. 또한 이러한 디지털 트윈 병사는 가상 전투 시뮬레이션에 투입되어, 실제 그 병사가 보일 법한 행동과 성과를 예측함으로써 미래 전투에서의 개별 전투력 발휘를 모의평가할 수도 있습니다. 이는 나아가 인사정책에도 활용되어, 단순 시험 성적 대신 디지털 트윈의 누적 전술평가 데이터를 토대로 인재 식별과 육성을 하는 길을 열어줍니다. 물론 현재 기술로 모든 병사의 생리·심리·기술 데이터를 실시간 수집·모델링하는 데 한계가 있으며, 개인정보 보호 문제도 있어 단계적 접근이 필요합니다. 그럼에도 불구하고 “디지털 트윈 기반의 데이터 주도형(personalized, data-driven) 훈련”은 미래 군사교육의 지향점으로 부상하고 있습니다. 이를 구현하려면 군 의료·인사체계와 연계된 통합 데이터 인프라, AI 모델의 정확성 향상, 병사들의 수용성 제고 등이 뒷받침되어야 합니다.

이 밖에도 사이버 보안과 네트워크 인프라 역시 기술적 과제입니다. 메타버스 훈련 시스템이 해킹당하거나 교란된다면 곧바로 전투력 손실로 이어질 수 있으므로, 군사 등급의 보안체계 구축이 필수입니다. 분산된 클라우드 환경에서 훈련이 이뤄질 경우 각 노드의 데이터 무결성과 통신 보안을 유지해야 하며, 디지털 자산의 인증(블록체인 등 활용 가능)도 고려됩니다. 또한 수만 명 동시 접속을 지원하려면 거점별로 초고속 통신망과 엣지 서버를 구축해 지연(latency)을 최소화해야 합니다. 종합적으로 볼 때, 현실과 구분 어려운 고충실도 가상세계를 실시간으로 운영하면서, 그 안에 AI 병력과 디지털 트윈까지 담아내는 것은 과학기술의 총합적 도전이라 할 수 있습니다. 이러한 기술 요소들의 발전 속도가 국방 메타버스 구현 시기를 결정지을 것입니다.

조직적 과제: 파편화를 넘어 통합과 표준화로

메타버스 훈련환경의 효과를 극대화하려면 군 조직 및 제도 측면의 준비도 필수적입니다. 아무리 뛰어난 기술이 있어도, 각 군이 제각기 폐쇄적 시스템을 운영하면 “메타버스 단절 현상”이 발생하여 목표했던 상호운용 이점을 누릴 수 없습니다. 따라서 조직적으로 해결해야 할 과제는 표준화와 통합입니다.

1) 범군(汎軍) 공통 표준과 아키텍처 확립: 현재 각 군은 자신들의 훈련 목표에 맞춰 별도 가상훈련 시스템을 개발·운용해왔습니다. 육군의 전술훈련 시뮬레이터, 해군의 함정 전투정보실 트레이너, 공군의 비행 시뮬레이터 등이 서로 다른 규격과 인터페이스로 존재합니다. 워온더락스 칼럼에 따르면, “현행 조달 관행 하에서는 각 군 및 기관이 자신들만의 가상 솔루션을 확보하고 있으며, 상호 재사용이나 통합은 후순위로 밀려 있다”고 지적합니다. 이러한 사일로(silo)화를 극복하려면, 메타버스 구축 초기부터 범국방부 차원의 공통 표준(protocol)을 마련해야 합니다. 과거에도 분산 시뮬레이션 연동을 위해 DIS(Distributed Interactive Simulation) 프로토콜이나 HLA(High Level Architecture) 표준이 도입된 바 있지만, 이것만으로 완전한 호환을 이루지는 못했습니다. 향후에는 각 군이 개발한 가상환경이라도 공통 메타버스 플랫폼 위에서 돌아갈 수 있게 오픈 아키텍처를 지향해야 합니다. 미국 합참 차원에서 통합훈련환경에 대한 지침을 마련하거나, 국방부가 메타버스 관련 모듈화된 소프트웨어 기준을 정해줄 필요가 있습니다. 영국의 사례로 MoD는 DSEP(Defense Synthetic Environment Platform)이라는 통합 플랫폼을 추진하여, 다양한 합성훈련 구성요소들이 여기에 플러그인되어 상호운용성을 보장받도록 하고 있습니다. 우리나라도 범국가적으로 메타버스 국방훈련 통합플랫폼 청사진을 그리고, 각군 사업들이 해당 청사진 하에서 움직이도록 유도해야 할 것입니다. 표준과 프로토콜의 공동 수립은 기술 문제인 동시에 조직간 조율 문제이기도 합니다. 서비스간 이해관계 조정을 통해 통일된 메타버스 로드맵을 그리는 노력이 요구됩니다.

2) 합동/연합 훈련을 위한 인터페이스: 미래 전쟁은 합동성과 연합성이 중요하므로, 메타버스 훈련환경도 타군 및 동맹국과의 연결을 고려해야 합니다. NATO는 회원국마다 다른 시뮬레이션 시스템을 신속히 연동하여 다국적 훈련을 수행하기 위해 모델링 & 시뮬레이션 서비스형(MSaaS) 개념을 연구 중입니다. 이는 클라우드 상에서 각국이 공유 가능한 시뮬레이션 모듈과 데이터를 제공하고, 필요 시 조합하여 훈련환경을 구축하는 방식입니다. 이러한 국제적 표준화 노력에 한국군도 적극 참여하여, 미래 연합훈련 메타버스의 일부로 기능할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 국제 표준기구(SISO 등)와 협력하여 우리 군 시스템을 글로벌 표준 준수로 개발하고, 동맹국과 정기적으로 네트워크 연동 시험을 하는 것이 바람직합니다. 또한 합동 차원에서는, 공군의 가상 전투기 훈련과 육군의 가상 대공포 훈련, 해군의 모의 함대훈련이 하나의 시나리오로 엮일 수 있어야 합니다. BAE 프로젝트 OdySSEy와 같은 다영역 통합 시연을 우리도 구상해볼 수 있습니다. 예컨대 가상의 종합훈련장에서 공군 조종사가 VR로 전투기 조종 훈련을 하고, 동시에 지상에 있는 육군 대대 지휘관은 증강현실 지휘장치를 통해 공중지원 상황을 연습하며, 해군 함정 승조원은 가상 해역에서 대공방어를 연습하는 식으로 실시간 상호작용 훈련이 가능해지는 것입니다. 이렇게 하려면 서로 다른 시스템 간 데이터 교환 인터페이스와 시간 동기화 체계를 갖춰야 하고, 통신 용량도 충분해야 합니다. 기술적으로 복잡하지만 조직적으로 추진하지 않으면 각자도생식 개발로는 불가능합니다. 따라서 합동참모본부와 방위사업청 등 상위 기관이 나서서 메타버스 훈련 통합 마스터플랜을 수립하고, 각군이 이를 따르도록 거버넌스를 확립해야 할 것입니다.

3) 민간 기술업체와의 협업 및 인력 양성: 메타버스 구현에는 민간 ICT 업계의 최신 기술 도입이 필수이므로, 국방부-산업체 간 협력 구조도 중요한 조직 과제입니다. 전통적으로 군사용 시뮬레이터 시장은 몇몇 방산업체 위주였으나, 이제는 게임 업계, 클라우드 업체, AI 스타트업 등 비전통적 공급자들의 참여가 늘어나고 있습니다. 군은 이들과 효율적으로 협업할 수 있는 획득 절차의 유연성을 확보해야 합니다. 빠르게 변하는 IT 기술을 경직된 획득절차에 얽매여 제때 도입하지 못하는 일이 없도록, 민간 상용기술(COTS) 활용과 신속시범획득제도 등을 적극 활용해야 합니다. 또한 메타버스 훈련환경을 개발·운영할 전문 인력을 조직 내에 충분히 확보·육성하는 것도 관건입니다. 군내 소프트웨어 개발자, AI 전문가, 시뮬레이션 운영 요원 등을 양성하거나 민간 전문가를 유치하는 노력이 필요합니다. 초기에는 외부 업체에 상당 부분 의존하더라도, 장기적으로는 군이 자체적으로 콘텐츠를 제작하거나 시스템을 개선할 수 있는 역량을 길러야 메타버스 활용이 지속가능합니다. 이를 위해 군내 소프트웨어 인력에 대한 인센티브를 높이고, 관련 보직을 늘리며, 민간과 인사교류를 활성화하는 등의 정책적 지원이 요구됩니다.

결국 조직적 차원의 핵심 과제는, 메타버스 훈련 생태계의 “통합된 토양”을 만드는 일입니다. 각종 기술과 시스템이 한데 연결될 공통 기반을 마련하고, 이를 관리할 체계적 거버넌스를 구축하며, 지속 발전시킬 인재와 파트너십을 확보해야 합니다. 이러한 노력이 수반되지 않으면, 최첨단 기술을 도입하더라도 각개전투식으로는 부분적 효과에 머물고 전체적인 혁신은 달성하기 어려울 것입니다.

훈련 문화와 정책적 과제: 인식의 전환과 제도 지원

마지막으로, 메타버스 훈련환경이 성공하려면 사람들의 인식과 조직문화, 제도적 뒷받침이 따라줘야 합니다. 기술과 시스템을 구축하는 것만큼이나, 이를 사용하는 훈련 문화의 변화와 정책 지원이 중요합니다.

1) 가상훈련에 대한 신뢰와 적극적 활용 문화: 오랫동안 군에서는 실병기반 훈련을 “진짜 훈련”, 모의훈련을 “보조 수단” 정도로 여기는 경향이 있었습니다. 그러나 메타버스 시대에는 이러한 인식 전환이 필요합니다. 가상훈련도 실제와 동일한 가치와 중요성을 지니며, 때로는 현실훈련보다 더 효과적일 수 있다는 점을 받아들여야 합니다. 이를 위해 우선 지도층의 의지 표명과 정책화가 중요합니다. 예컨대 지휘관 평가나 부대 대비태세 점검 시에 가상훈련 실적을 중요한 지표로 삼고, 모의 전투에서의 우수 성과를 포상하는 등의 방안을 통해 가상훈련의 위상을 높일 필요가 있습니다. 또한 훈련병부터 간부까지 전 장병을 대상으로 VR/AR 기기 사용 교육을 실시하고, 거부감 없이 기술에 익숙해지도록 하는 것도 한 방법입니다. 새로운 훈련장비에 대한 사용자 친화적 설계도 문화 정착에 기여합니다. 너무 복잡하거나 현실감 떨어지는 시뮬레이터는 오히려 외면받을 수 있으므로, 게이미피케이션(gamification) 요소를 도입해 흥미를 유발하고 몰입도를 높여야 합니다. 오늘날 신세대 장병들은 어려서부터 게임과 가상환경에 익숙하므로, 오히려 이들의 높아진 눈높이에 부응하는 고품질 콘텐츠를 제공해야 훈련 효과가 발휘됩니다. 한 가상사격훈련 개발자는 “요즘 젊은 병사들은 엑스박스, 플레이스테이션으로 고화질 게임에 익숙해져 있어, 그래픽이 조악한 시뮬레이션은 진지하게 받아들이지 않는다”고 지적했습니다. 따라서 군이 민간 최신 게임 엔진을 도입하는 등 시각·청각적 품질 향상에도 투자해야 합니다. 요컨대, “가상현실도 실제와 다름없다”는 인식을 장병들이 가지도록 교육하고, 실제 훈련처럼 긴장감 있게 임하도록 분위기를 조성하는 것이 중요합니다. 이를 뒷받침하기 위해 일부 부대에서는 가상훈련 중에도 실제처럼 제복 착용과 군기 엄수를 요구하고, 훈련 후 엄격한 사후강평(AAR)을 실시해 가상훈련을 실전처럼 다루는 문화를 만들어가고 있습니다.

2) 훈련교관의 역할 변화와 전문성: 메타버스 훈련환경이 도입되면 훈련교관/간부들의 역할도 변화를 겪게 됩니다. 전통적으로 교관은 훈련 계획 수립부터 현장 통제, 평가까지 수동적으로 담당했지만, 앞으로는 가상환경 설정자이자 데이터 분석가로서의 역량이 요구됩니다. 즉, AI와 시뮬레이터가 많은 부분을 자동화하더라도, 교관은 시나리오를 적절히 조정하고 훈련 데이터를 분석해 피드백을 제공하는 큐레이터 역할을 해야 합니다. 이를 위해 현장 교관들에게도 IT 활용 교육과 데이터 해석 교육이 필요합니다. 가령 훈련 메타버스 시스템에서 자동으로 산출된 개인별 임무 수행 통계를 토대로, 어떤 부분을 개선해야 할지 코칭하는 능력이 중요해집니다. 또한 교관은 가상훈련 중 예상치 못한 기술 문제나 참가자들의 혼란에 대비해 즉각 대처 능력을 갖춰야 합니다. 따라서 군 교육기관에서부터 장교/부사관들에게 합성훈련 기획 및 통제 과목을 신설하는 방안을 고려할 수 있습니다. 이렇듯 교관층의 인식 및 전문성 제고는 결국 장병들의 신뢰와 몰입도 향상으로 이어집니다. 반대로, 교관이 가상훈련을 형식적으로 여기거나 숙달되지 못하면, 부하들도 이를 진지하게 받아들이지 않을 우려가 있습니다.

3) 정책적 지원과 예산 배분: 새로운 훈련 패러다임을 뒷받침하려면 국방 정책적 지원이 필수입니다. 우선 중장기 국방계획에 메타버스 훈련 관련 사업들을 명시적으로 포함하고, 지속적인 예산 투입을 확보해야 합니다. 최첨단 가상환경 구축에는 초기 투자비용이 크지만, 장기적으로는 실병 훈련 경감, 해외파병 대비 훈련 등에서 비용 절감 효과를 낼 수 있습니다. 이러한 “투자 대 효과” 분석을 통해 의사결정자들의 공감대를 얻어야 합니다. 또한 법제도 정비 측면에서는, 메타버스 훈련 시 수집되는 막대한 개인·작전 데이터의 관리에 대한 규정 마련이 필요합니다. 어떤 데이터는 훈련 효과 분석에 쓰이고 어떤 것은 폐기할지, AI가 내린 평가를 인사고과에 어떻게 반영할지 등 섬세한 지침이 요구됩니다. 더불어, 사이버훈장 또는 모의훈련 포상제 등을 도입해 가상훈련 성과를 인정하는 문화도 정책적으로 형성할 수 있습니다. 예컨대 미공군은 e스포츠 대회를 통해 우수 게이머를 뽑아 시상하거나 인센티브를 주어, “디지털 전투감각”이 뛰어난 인원을 육성하려는 시도가 있습니다. 우리 군도 메타버스 훈련대회를 열어 모의전투 우승 부대를 표창하는 등 새로운 훈련 동기부여 수단을 고려할 수 있습니다. 마지막으로, 민군 협력 생태계를 활성화하는 정책이 중요합니다. 산학연 컨소시엄을 구성해 군사 메타버스 관련 기술개발 R&D를 추진하고, 국방 스타트업들이 성장할 수 있게 규제를 완화하거나 테스트베드를 제공하는 등의 노력이 필요합니다. 이렇게 함으로써 군은 최신 민간 혁신을 빠르게 흡수하고, 산업은 군 지원을 통해 기술 완성도를 높이는 윈윈 구조를 만들 수 있습니다.

요컨대 훈련 문화의 혁신과 정책적 후원이 없다면, 메타버스 기술은 현장에서 제대로 활용되지 못하고 그림의 떡이 될 수 있습니다. 조직 구성원들의 인식 개선, 교육, 동기부여와 제도적 장치가 함께 갖춰질 때, 비로소 기술·조직·인간 요소가 맞물려 돌아가는 총체적 혁신이 실현될 것입니다.

게임체인저로의 도약을 위한 로드맵과 제언

메타버스와 합성훈련환경은 미래 국방훈련의 지형을 근본적으로 바꿀 잠재력을 지니고 있습니다. 훈련, 교육, 전력개발, 작전지원 등 군사활동 전반을 하나의 가상공간에 융합함으로써, 군은 전례 없는 효율성과 효과를 얻을 수 있습니다. 병사는 현실과 같은 가상전장에서 반복 숙달을 통해 전투기술을 극대화하고, 지휘관은 다양한 시나리오를 가상실험하며 최적 전술을 도출할 수 있으며, 군 조직은 훈련 데이터를 축적하여 증거기반 의사결정을 할 수 있게 될 것입니다. 요컨대 메타버스 훈련환경은 제대로 구현될 경우 진정한 게임체인저가 될 것입니다.

그러나 이러한 비전을 현실로 만들기 위해서는 앞서 살펴본 여러 과제에 대한 종합적인 대응이 필요합니다. 이에 대한 로드맵과 제언을 정리하면 다음과 같습니다:

(1) 기술 로드맵: 단기적으로, 현재 존재하는 LVC 훈련체계들을 클라우드로 전환하고 부분적인 메타버스 요소 (예: 여러 시뮬레이터의 연동, 간단한 AI 대항군)부터 도입해야 합니다. 중기적으로는 고해상도 공통 전장환경 데이터베이스와 AI 지원 교전 모델을 구축하고, 파일럿 프로그램으로 여러 군이 함께하는 가상 종합훈련을 실시하며 문제점을 도출해야 합니다. 장기적으로는 완전한 지구 규모의 지속적 메타버스에서 소대 단위부터 전군 단위까지 훈련·작전 시뮬레이션을 수행하는 체계를 목표로 삼아야 합니다. 이를 위해 정부 차원의 지속적인 R&D 투자와 기술시범이 뒷받침되어야 하며, 성과에 따라 탄력적으로 계획을 조정해야 할 것입니다.

(2) 표준 통합 로드맵: 국방부 주도로 메타버스 훈련 통합위원회(가칭)를 구성하여, 각 군/기관의 노력을 조율하고 공통 표준을 정하는 작업을 즉시 시작해야 합니다. 단기에는 기존 시뮬레이터들의 인터페이스 표준화 가이드라인을 만들고, 합동 훈련 시범에서 상호운용성을 테스트합니다. 중기에는 통합 메타버스 플랫폼의 초기 버전을 구축하여 육·해·공·해병 등 모든 군이 접속할 수 있는 국방 메타버스 포털을 운용해봅니다. 여기에는 산업체 파트너도 참여시켜 실질적인 생태계를 실험합니다. 장기에는 동맹국들과 메타버스 연동훈련을 정례화하여, 다국적 표준을 우리 주도로 형성하도록 노력해야 합니다. 이 로드맵을 실행하려면 각 단계별로 명확한 지휘권한과 예산 지원이 따라야 하며, 무엇보다 각 군 수뇌부의 협조가 필수입니다. 통합을 저해하는 칸막이식 예산 편성이나 기득권 유지는 과감히 타파해야 합니다.

(3) 인력 및 문화 발전 로드맵: 기술 도입과 병행하여 단기에는 장병들의 메타버스 기초 소양 교육을 실시하고, 모의훈련 교관요원에 대한 IT 역량 강화 교육을 시작해야 합니다. 중기에는 전문 교관/운영 인력 양성프로그램을 제도화하여, 메타버스 훈련 전문가를 지속 배출해야 합니다. 또한 우수 개발인력이 군에 유입되도록 민간 인재 채용 경로를 마련하거나 복무 연장 등의 유인책도 검토할 수 있습니다. 장기적으로는 메타버스 활용이 군사문화의 일부분으로 완전히 자리잡도록, 훈련 교범과 교리가 업데이트되고, 모든 장병이 일상적으로 가상훈련을 접하게 하는 것이 목표입니다. 이를 위해 리더십의 지속적 관심과 성공 사례의 전파가 중요합니다. 초기 일부 부대에서 메타버스 훈련으로 성과를 거두면, 이를 전체 군이 공유하도록 하고 모범 사례를 장려함으로써 따라 배우게 해야 합니다.

(4) 정책 및 제도 제언: 국방부는 향후 5~10년을 바라보는 “국방 메타버스 발전 전략”을 수립해 정책 의지를 천명해야 합니다. 이 전략에는 기술 개발, 인력 양성, 조직 통합, 예산 투자, 법규 정비가 망라된 액션 플랜이 담겨야 합니다. 아울러 국회와 협력하여 필요한 입법 지원도 모색해야 합니다. 예를 들어 가상훈련 데이터 관리 및 AI 활용에 관한 법적 근거 마련, 관련 예산의 안정적 확보를 위한 조치 등이 이에 해당합니다. 또한 민관군 협력을 강화하기 위해 공동 연구개발 컨소시엄이나 공동 테스트베드를 운영하는 안도 제시됩니다. 마지막으로, 성과평가 체계를 정립하는 것이 중요한데, 메타버스 훈련 도입으로 인한 전투력 향상이나 비용 절감 등의 효과를 계량화하여 정기적으로 평가하고, 정책 조정에 반영해야 할 것입니다.

끝으로 강조하고 싶은 것은, 과유불급의 경계와 균형입니다. 메타버스가 만능은 아니며, 실병훈련을 완전히 대체할 수도 없습니다. 따라서 가상과 현실의 최적 배합을 찾는 것이 중요합니다. 예컨대 고위험·고비용 분야는 가상훈련 비중을 높이고, 병사들의 심신 단련이나 인간적 리더십 배양 등은 여전히 실전훈련과 병행해야 합니다. 메타버스 훈련환경은 기존 대비 “확장된 도구”이지, 목표 그 자체가 아니라는 점을 명심해야 합니다. 이러한 균형 감각 속에서 기술과 인간 요소를 조화시킬 때, 비로소 메타버스는 우리 국방에 진정한 혁신을 가져다줄 것입니다.

향후 10년 내에 메타버스와 합성훈련환경은 지금의 초기 단계를 넘어 실제 군사력 건설의 중추로 자리잡을 가능성이 높습니다. 오늘 논의한 비전과 과제를 토대로 한 걸음 한 걸음 준비해나간다면, 머지않아 우리 군도 가상세계에서 싸워 이기는 능력을 갖춘 선진 강군으로 도약할 수 있을 것입니다. 그 여정에 명확한 나침반과 전략적 투자, 그리고 문화적 수용이 함께하기를 기대합니다.

참고문헌

Fawkes, A. (2023, June 19). How the Military Metaverse is Transforming Defence Training Programmes. Hadean Blog.

(미 육군 합성훈련환경 STE와 One World Terrain 등 현황 소개)

Kwon, P. O., Zientara, G. P., Thota, D. S., Matook, G., Davis, W. T., Pike, W. Y., … & Pamplin, J. C. (2025, May 1). Digital Twins for a Digital World: Data-Driven Training Optimizing the Ready Medical Force. Special Warfare Journal.

(군 의료훈련 분야에서 디지털 트윈을 활용한 개인별 맞춤훈련 개념 제시)

Laje, D. (2022, December 30). Training in the Metaverse Never Looked So Realistic. SIGNAL Magazine (AFCEA).

(미군 합성훈련 기술 발전 동향과 민간 기업 사례 소개)

McArdle, J., & Dohrman, C. (2022, February 18). The Full Potential of a Military Metaverse. War on the Rocks.

(국방 메타버스의 개념, 잠재적 활용 범위와 통합의 이점, 과제 분석)

McCauley, K. (2022, May 1). China’s PLA Explores “Battlefield Metaverse” Training Base to Simulate Future Warfare. OE Watch, Foreign Military Studies Office.

(중국 PLA의 전장 메타버스 개념과 기술 활용 구상 소개)

Universal Defence & Security Solutions. (2023, February 28). Hadean and Digital Defence: How tech SMEs can enhance our military preparedness. UDSS Blog.

(Hadean 기술을 활용한 군사 메타버스의 적용 분야와 효과 설명)

[저작권자ⓒ META-X. 무단전재-재배포 금지]