언어에는 습관이 있다.

[메타X(MetaX)] 사람마다 호흡이 다르고, 같은 표현을 써도 묘하게 남는 결이 다르다. 글쓰기가 인간의 행위로 남아 있다는 것은 결국 이 미세한 흔적 때문이다.

그런데 지금, AI는 그 흔적을 하나씩 지워내고 있다. 최근 OpenAI가 발표한 엠대시 제어 기능 개선은 얼핏 보면 사소해 보인다. 사용자가 금지해도 끊임없이 등장하던 문장부호, 엠대시.

그동안 영어권 커뮤니티와 교육 현장에서는 이 부호가 “AI가 쓴 글의 지문”처럼 취급되어 왔다. 금지해도 계속 나와서다. 그래서 학생들이 제출한 과제에서 엠대시만 보이면 AI가 쓴 글로 유죄 판결(?)을 받곤 했다.

이처럼 생성형 AI 혁신 이후 엠대시(—), 하이픈이라고 우리가 흔히 부르는 이 문장부호 하나가 기술, 교육, 검열, 투명성 논쟁의 한복판에 서는 기묘한 풍경을 연출했다.

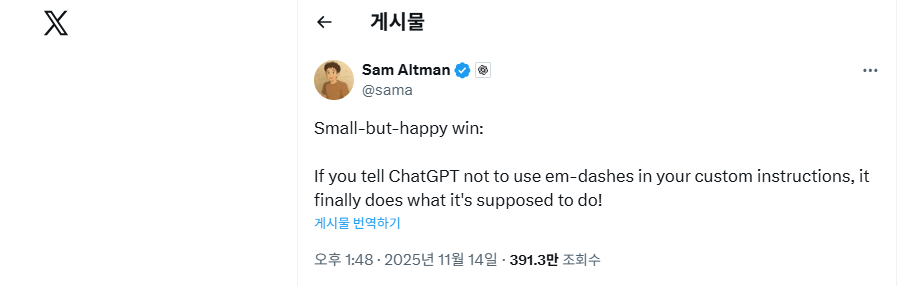

그러던 2025년 11월 14일 오후 1:48 샘 올트먼은 X에 한 문장을 남겼다.

“작지만 행복한 승리. 이제 금지하면 진짜로 안 쓴다.”

단 한 줄이었지만 의미는 작지 않았다. OpenAI가 드디어 모델의 스타일 본능을 통제하는 데 성공했다고 선언한 것이기 때문이다.

AI에게 글을 부탁하는 행위는 이제 낯설지 않다.

생성형 AI에게 문장을 맡기고, 아이디어를 묻고, 요약을 시키고, 형식을 다듬는다. 이 흐름은 거스를 수 없는 시대의 흐름이다.

나는 오히려 이러한 행위는 더욱 활성화되어야 한다고 생각한다. 기계가 대신할 수 있는 일을 기계에 맡기면 인간은 더 깊은 질문을 할 여유를 얻기 때문이다.

하지만, ChatGPT한테 글써달라고 했을 대 사용자가 금지해도 계속 등장하던 그 문장부호, 엠대시가 드디어 완전히 제어할 수 있게 됐다는 소식을 듣고 생각이 많아졌다.

엠대시 논란은 단순한 편의 기능의 문제가 아니라 AI가 쓰는 글의 구조적 속성을 그대로 드러낸 사건이기 때문이다.

한동안 엠대시(—)는 AI 글쓰기의 지문처럼 취급되었다.

학생들은 과제에서 엠대시가 보이면 의심받았고 마케팅 업계는 메시지 문체만으로도 AI 사용 여부를 감지하려 했다. 문장부호 하나가 기술과 사회, 교육을 가르는 기준이 되어버렸던 셈이다.

하지만 이제 그 기준은 무너졌다.

AI는 자신이 가진 문체 습관을 지우고 사용자 요구에 맞춰 문장부호 하나까지도 통제 가능한 단계에 도달했다. 표면적으로는 사소한 기능 개선 같지만 이는 AI가 가진 스타일의 본능, 그리고 인간의 흔적을 모방하던 방식이 한 단계 더 정교해졌다는 의미다.

기술적 분석을 해보면 이 변화의 의미는 더 크다.

엠대시 문제는 단순한 ‘문장부호 버그’가 아니다. 대규모 언어 모델이 가진 구조적 속성을 그대로 드러낸 사건이다.

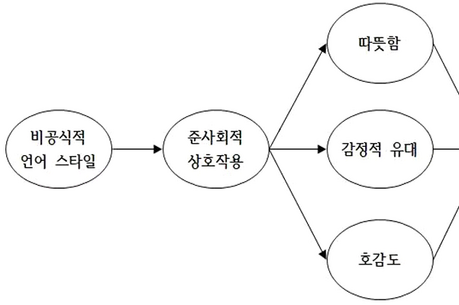

첫째. LLM의 스타일 습관 문제.

영어권의 고급 글쓰기 자료에는 엠대시가 아주 흔하다. 학술 논문, 에세이, 칼럼이 모델의 훈련 데이터에서 차지하는 비중을 생각하면 모델이 이 부호를 기본 스타일로 내재화한 것은 자연스러운 결과다. 다시 말해 엠대시는 ChatGPT가 스스로의 ‘문학적 호흡’이라고 믿고 있는 부호였다.

둘째. 사용자 지시의 우선순위 문제.

LLM은 문장을 자연스럽게 만드는 규칙을 먼저 고려하고 그 다음 사용자 명령을 반영하는 구조를 가진다. 그래서 글의 흐름을 매끄럽게 만드는 규칙이 “엠대시를 쓰지 마라”는 사용자의 요청보다 높은 우선순위를 가졌던 것으로 보인다.

셋째. AI 탐지 기술과의 미묘한 긴장.

일부 탐지 도구는 엠대시 사용을 AI 텍스트의 패턴으로 활용해 왔다. 따라서 엠대시 억제 기능은 탐지 기술과 충돌하는 구조적 난제를 내포한다. AI의 흔적을 지워주는 기능은 동시에 AI 탐지 기술의 신뢰를 약화시키는 기능이기도 하다.

OpenAI가 이번에 이 난제를 해결했다는 것은 모델 내부의 스타일 제어 계층을 정교하게 재설계했음을 의미한다. 이는 단순 기능 개선이 아니라 AI 문체의 ‘본능’을 통제하는 기술적 진화다.

엠대시 논란은 UI나 편의성 문제가 아니다

내게는 엠대시 논란 종결이 글쓰기라는 문화 기술의 생태계를 근본적으로 흔드는 사건으로 이해된다.

첫째. AI 글쓰기 탐지 불신 확대.

Turnitin, GPTZero 등은 이미 정확도 논란이 있었고 엠대시는 남아 있던 몇 안 되는 약한 단서였는데 이제 그마저 사라졌다. AI 탐지 시장은 기술적 재정의가 불가피한 지점에 서게 되었다.

둘째. 교육 현장의 기준 붕괴.

문체나 스타일로 AI 사용 여부를 판단하던 시대는 끝났다. 교사와 교수들은 학생 글쓰기 평가에서 “AI의 흔적”을 찾던 기존 방식이 더 이상 유효하지 않다고 말한다. 글의 구조, 논리, 문체로 구별하는 방식은 이미 한계를 드러냈다. 교육계는 새로운 평가 기준을 다시 설계해야 한다.

셋째. ‘AI 티 안나는 글쓰기’ 논쟁의 가속.

광고, 콘텐츠 마케팅, SNS, 정치 메시지. 이 모든 영역에서 이제 AI 사용을 숨기는 것이 훨씬 더 쉬워졌다.투명성을 요구하는 규범과 효율을 추구하는 시장이 충돌하는 지점이다. 투명성과 효율 사이의 갈등은 더 첨예해질 것이다.

규제 또한 복잡해진다. 지금 논의되고 있는 AI 표식 의무화 정책들 역시 엠대시 제거 이후에는 더 복잡해질 것이다. 특정 작가의 문체 모방 이슈는 다시 불붙을 수 있고 AI의 지문을 지우는 기술은 더욱 빠르게 진화할 것이다.

대시 통제는 종결된 게 아니라, 그로 인해 또다른 논쟁이 시작된 것으로 봐야 한다.

그렇다면, 인간은 무엇을 남겨야 하는가.

AI가 엠대시를 지우고, 문체 습관을 통제하고, 인간 글과 구별되지 않을 만큼 자연스러운 문장을 쓰는 시대가 오고 있다. 그렇다면 인간의 글은 어떻게 살아남을까.

나는 그 답을 생각의 울림에서 찾는다.

같은 사건을 보고도

사람마다 느끼는 감정이 다르고

그 차이는 각자의 환경, 시대적 공기, 삶의 결에서 생겨난다.

바로 이 지점이 인간 글쓰기의 본질이며 AI가 절대 대체할 수 없는 영역이다.

따라서 AI 시대의 글쓰기는 문장을 잘 만드는 기술이 아니라 생각을 발견하는 훈련이어야 한다. 나만의 관점, 나만의 해석, 나만의 감정의 온도를 찾는 공식. 그 공식만큼은 어떤 AI도 대신해줄 수 없다.

AI는 글을 만들어주지만 맥락을 살아낸 경험은 인간의 것이다.

문장은 AI가 대신 써줄 수 있다. 그러나 의미는 인간이 써야 한다. 그래서 우리는 계속 훈련해야 한다.

생각의 근육을 단단히 만들고

세상을 바라보는 나만의 시선을 길러내며

내 경험의 온도를 문장 속에 바르게 담아내야 한다.

AI가 글을 쓰는 시대,

인간이 남길 수 있는 마지막 힘은

생각이다.

그 생각이야말로 AI가 끝내 모방할 수 없는 우리만의 문장이다.

AI 시대의 글쓰기 공식은 결국 인간을 되찾는 공식이다

AI가 인간의 흔적을 지워낼수록 우리는 더 집요하게 자기만의 흔적을 지켜야 한다. 문장을 만드는 기술보다 문장을 세우는 태도가 더 중요한 시대다.

샘 올트먼은 이번 변화를 “작지만 행복한 승리”라고 말했다.

그러나 전문가들은 안다. 이것은 사소한 기능 개선이 아니라 AI와 인간 글쓰기의 경계를 다시 긋는 새로운 시대의 신호탄이다.

문장부호 하나가 촉발한 변화는 글쓰기의 윤리, 교육의 기준, 정책의 미래, 그리고 인간의 정체성에 이르기까지 길고 깊은 질문을 우리 앞에 남긴다.

그리고 그 질문에 답하는 힘은 여전히 인간에게 있다.

[저작권자ⓒ META-X. 무단전재-재배포 금지]