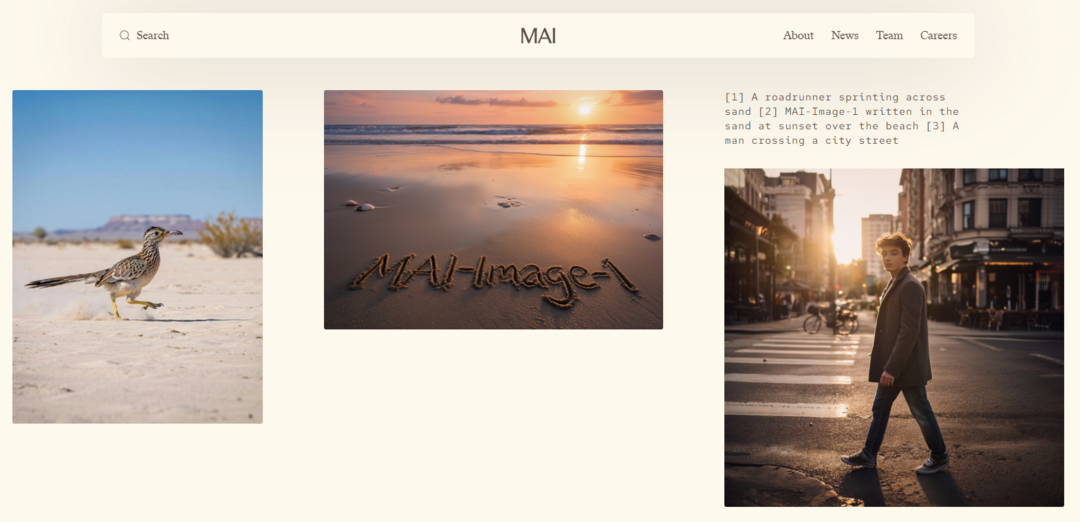

2025년 10월, 마이크로소프트(Microsoft Corporation)는 자사 AI 부문 블로그(microsoft.ai)를 통해 첫 번째 자체 이미지 생성 모델 ‘MAI-Image-1’의 공개를 공식 발표했다. 이는 그간 오픈AI(OpenAI)와의 전략적 제휴를 중심으로 한 AI 사업 구조에서, 마이크로소프트가 직접 모델 개발사로서 존재감을 강화한 첫 사례로 평가된다.

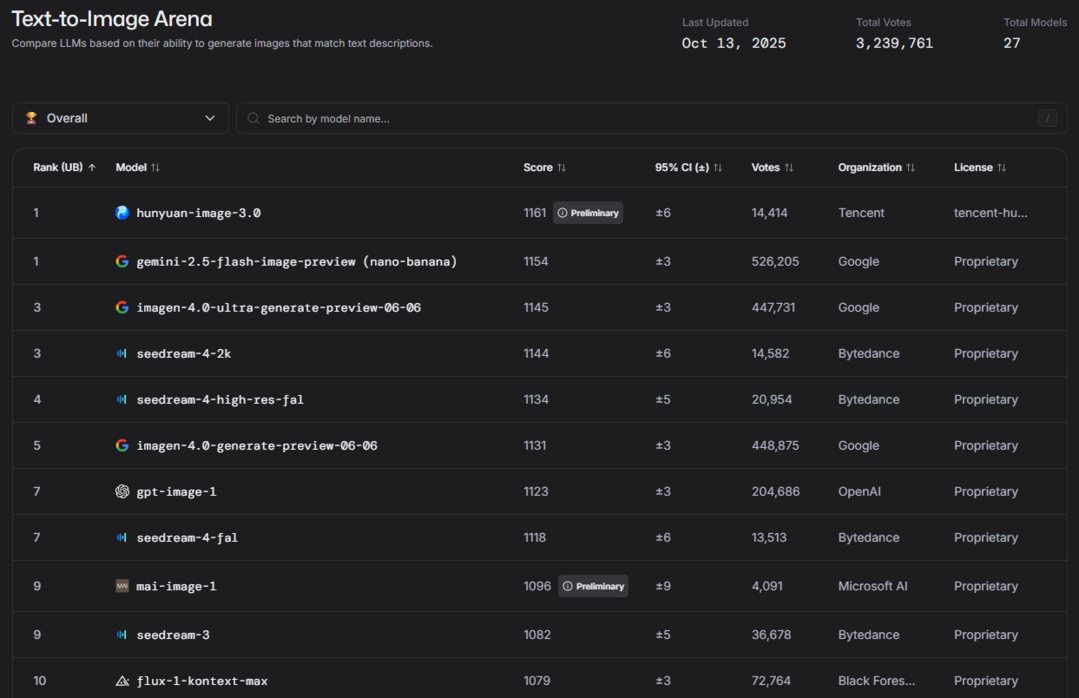

공식 발표문에 따르면, MAI-Image-1은 마이크로소프트의 AI 연구 조직이 독자적으로 개발한 텍스트-투-이미지(text-to-image) 생성 모델로, 성능 평가 플랫폼인 LMArena에서 상위 10위권에 진입했다.

마이크로소프트는 이 모델을 “Azure와 Copilot 환경에 최적화된 고효율 생성 엔진”으로 소개하며, DALL-E 계열보다 속도와 에너지 효율 면에서 향상된 구조를 갖췄다고 밝혔다.

OpenAI 이후의 전략 전환

마이크로소프트는 지난 5년간 오픈AI(OpenAI)의 최대 파트너로서 GPT 시리즈와 DALL-E 모델을 자사 주요 서비스 전반에 통합해 왔다.

Bing Image Creator, Microsoft Designer, 그리고 생산성 도구 Copilot까지, AI 혁신의 대부분이 오픈AI 기술을 기반으로 구동되었다. 그러나 2024년 이후 상황은 달라졌다.

오픈AI가 ChatGPT Enterprise, GPT Store, Custom GPTs를 통해 독자 생태계를 구축하면서 양사 관계는 협력과 경쟁이 교차하는 ‘공진화(co-evolution)’ 구도로 전환됐다. 이 과정에서 마이크로소프트는 자사 인프라(Azure)와 서비스의 ‘기반 기술 제공자’로 머무르고 있다는 평가를 받기도 했다.

이에 대한 응답으로 등장한 것이 바로 MAI-Image-1이다. 이 모델은 마이크로소프트가 단순한 AI 플랫폼 운영자에서 벗어나, “AI 모델 보유 기업(Model-Owning Company)”으로의 지위를 회복하려는 전략적 선언으로 해석된다.

즉, AI 서비스의 상층부(응용 서비스)가 아니라, 그 핵심 엔진(Layer 1 모델) 자체를 확보함으로써

AI 클라우드 플랫폼의 기술 자산을 직접 내재화하고, 장기적으로는 모델–플랫폼–애플리케이션을 수직 통합한 독자 생태계를 구축하려는 시도다.

기술적 특징과 차별화 전략

공개된 기술 자료에 따르면, MAI-Image-1은 경량화된 디퓨전(Diffusion) 아키텍처를 기반으로 설계되었다. 이 구조는 클라우드 및 엣지 환경 모두에서 효율적으로 작동하도록 최적화되어, 생성 속도와 에너지 소비 면에서 기존 DALL-E 계열 대비 약 30 % 향상된 처리 효율을 보이는 것으로 평가된다.

모델 내부에는 Safety & Licensing Layer가 새롭게 도입됐다. 이는 이미지 생성 과정에서 저작권 침해 가능성을 자동 감지하고, 비허가 데이터셋의 학습·활용을 차단하는 필터링 시스템으로, 마이크로소프트가 강조하는 “책임 있는 AI(Responsible AI)” 원칙을 기술적으로 구현한 장치다. 이 레이어는 최근 시행 중인 캘리포니아주 ‘AI Disclosure Law’, EU AI Act 등 생성물 표기·저작권 관련 규제 흐름에 대응하기 위한 실질적 솔루션으로도 주목받는다.

또한 마이크로소프트는 이번 모델을 오픈소스 형태로 공개하지 않고, Azure 전용 API로만 제공할 가능성이 높다고 밝혔다. 이는 단순한 배포 전략이 아니라, 데이터 보호와 클라우드 보안, AI 주권 확보라는 명확한 의도에 기반한다. 즉, 생성형 AI 시장의 개방형 경쟁 구도 속에서도 자사 생태계의 폐쇄적 완결성(closed completeness) 을 유지하며, Azure 클라우드를 중심으로 한 안정적·통제형 AI 인프라를 강화하려는 전략으로 읽힌다.

경쟁 구도 속의 의미

AI 이미지 생성 분야는 이미 Google의 Imagen 3, Meta의 CM3Leon, Stability AI의 Stable Diffusion 3, Runway의 Gen-2 등 각기 다른 접근법과 생태계를 가진 모델들이 치열하게 경쟁하는 고도화된 시장으로 진입했다. 이들 모델은 기술적 완성도뿐 아니라, 사용자 접근성·라이선스 정책·서비스 통합성 등 다양한 축에서 경쟁하고 있다.

이런 환경 속에서 마이크로소프트의 MAI-Image-1이 갖는 의미는 단순한 기술력의 추가가 아니다.

이 모델의 핵심은 성능보다 전략적 독립성, 즉 외부 파트너 기술에 의존하지 않고 자체 모델을 통해 AI 생태계의 주도권을 회복하려는 의지에 있다. 그간 마이크로소프트는 AI 생태계의 ‘플랫폼 후원자’로서 오픈AI를 지원하며, 자사 서비스를 AI 혁신의 접점으로 확장해왔다.

그러나 이제는 클라우드 인프라(Azure)와 응용 서비스 전반을 하나의 기술 축으로 묶어내는 ‘모델 소유자’로 방향을 전환하고 있다. 이 변화는 장기적으로 AI-as-a-Service 시장의 수익 구조를 재편하고, Azure 중심의 통합 AI 제품군 독립성을 강화하는 계기가 될 것으로 보인다.

산업적 맥락과 파급 효과

이번 발표는 AI 산업 구조의 변곡점이라는 점에서 특히 주목된다. 그동안 생성형 AI 시장은 오픈AI, Anthropic, Google DeepMind 등 소수의 ‘모델 퍼스트 기업(Model-first companies)’이 기술 주도권을 쥐고 있었다. 이에 따라 플랫폼 기업들은 이들의 모델을 빌려 응용 서비스 수준에서만 혁신을 시도하는 구조적 한계를 안고 있었다.

그러나 MAI-Image-1의 등장은 이런 관계의 균형을 흔든다. 플랫폼 기업이 직접 모델을 개발하고, 자체 데이터·컴퓨팅 자산을 활용해 기술의 출발점을 장악하려는 움직임이 현실화되고 있기 때문이다. 즉, ‘플랫폼 → 모델 보유’로의 이동이 본격화된 것이다.

이 변화는 단순한 기술 경쟁의 차원을 넘어선다. 데이터 자산, 비용 통제, 저작권 및 라이선스 책임, 보안 거버넌스 등 AI 생태계의 실질적 주도권을 누가 확보하느냐의 문제로 확장되고 있다. 결국 MAI-Image-1은 마이크로소프트 내부의 기술 혁신이자, AI 산업 전체가 맞이한 ‘주권 있는 모델’ 경쟁의 서막을 상징한다.

플레이어로 돌아온 마이크로소프트

MAI-Image-1의 공개는 단순한 신제품 론칭이 아니다. 그것은 마이크로소프트가 오픈AI의 동반자이자 조력자로 머물렀던 위치에서 벗어나, 다시금 AI 기술 경쟁의 중심 무대로 복귀하겠다는 선언적 행위로 해석된다.

물론, 이 모델이 단기간 내 DALL-E나 Midjourney처럼 대중적 시장 영향력을 확보할지는 아직 미지수다. 그러나 이번 발표가 분명히 보여준 것은, 마이크로소프트가 ‘AI 주권(sovereignty)’을 회복하려는 전략적 의지를 명확히 드러냈다는 점이다.

그리고 그 선택은 향후 글로벌 AI 산업의 균형축을 다시 움직이게 할, 새로운 경쟁 국면의 신호탄으로 평가되고 있다.

[저작권자ⓒ META-X. 무단전재-재배포 금지]