유럽연합(EU) 집행위원회가 틱톡(TikTok)과 메타(Meta)가 디지털서비스법(DSA, Digital Services Act) 상의 ‘연구자 데이터 접근권’과 ‘불법 콘텐츠 신고 절차’ 관련 의무를 위반했다고 예비 판단(preliminary findings) 을 내렸다. 이는 단순한 규제 조치가 아닌, 플랫폼 거버넌스의 ‘투명성과 책임성’을 둘러싼 유럽의 새로운 디지털 주권 선언이다.

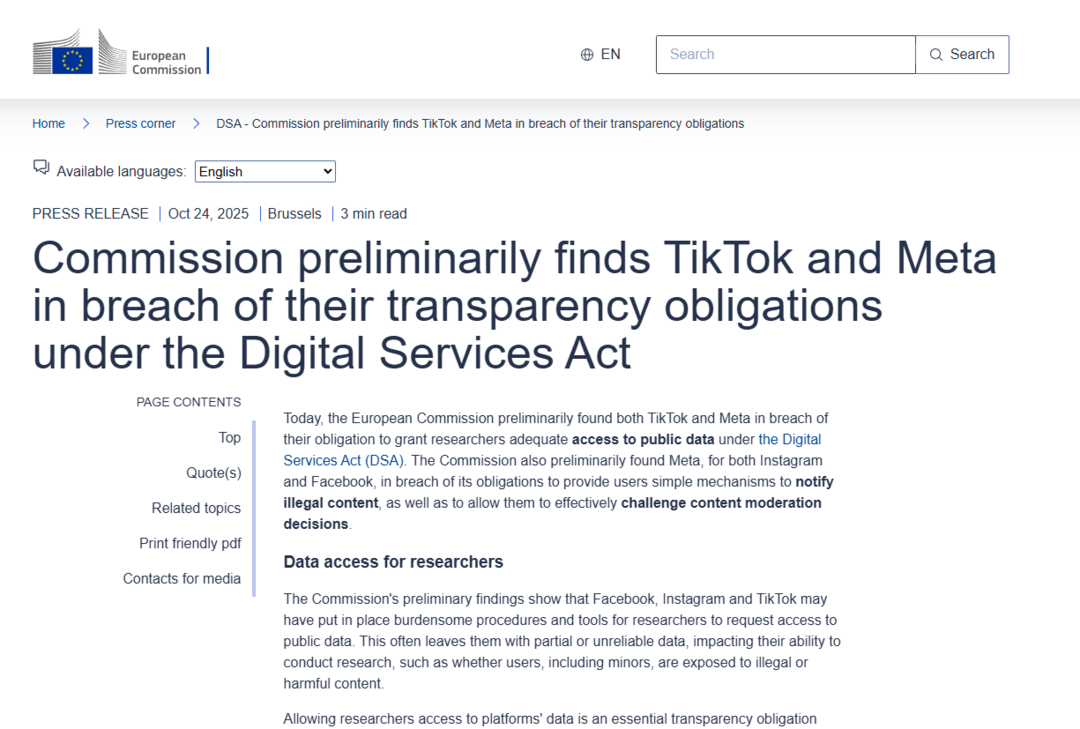

2025년 10월 24일(현지시간), 유럽연합 집행위원회는 틱톡과 메타(페이스북·인스타그램 포함)가 DSA에서 정한 “연구자에게 공공 데이터 접근을 허용할 의무” 및 “사용자의 불법 콘텐츠 신고 및 이의 제기 권한 보장 의무” 를 제대로 이행하지 않았다고 밝혔다.

EU는 이번 조사에서 두 플랫폼이 연구자 접근 요청 절차를 과도하게 복잡하게 만들거나, 제공되는 데이터가 “부분적이거나 신뢰성이 떨어진다” 고 지적했다. 이로 인해 연구자들이 미성년자 노출 콘텐츠, 혐오 발언, 허위정보 확산 등 사회적 영향을 검증하는 연구를 수행하기 어려워졌다는 것이다.

특히 메타는 ‘불법 콘텐츠 신고(Notice and Action)’ 시스템과 ‘콘텐츠 삭제 결정에 대한 이의 제기(Content Moderation Appeals)’ 기능에서도 EU 기준을 충족하지 못한 것으로 드러났다.

“투명성은 선택이 아니라 의무다”

2022년 제정된 디지털서비스법(DSA) 은 유럽의 디지털 시장에서 대형 플랫폼의 책임성을 강화하기 위한 핵심 법률이다. 이 법은 ▲데이터 접근권(Researcher Data Access), ▲불법 콘텐츠 신고 절차(Notice & Action), ▲콘텐츠 결정 이의 제기권(Content Moderation Appeals) 등을 ‘투명성 3대 의무’ 로 규정한다.

DSA는 단순히 규제 수단이 아니라, 플랫폼이 ‘공적 감시(public scrutiny)’ 를 받도록 하는 디지털 민주주의의 인프라 법제 라는 점에서 의미가 깊다.

EU 집행위원회는 “연구자 접근권은 단순한 데이터 공개가 아니라, 사회적 해악에 대한 실증적 감시를 가능하게 하는 민주주의의 기본권”이라고 강조했다.

연구자 차단과 ‘다크 패턴’ 인터페이스

(1) 연구자 데이터 접근 거부

틱톡과 메타는 연구자가 공공 데이터를 요청할 때, 복잡한 인증 절차, 불완전한 API 접근, 불명확한 사용 가이드 등을 통해 사실상 접근을 차단했다는 지적을 받았다.

EU는 이를 “플랫폼의 사회적 책임 회피”로 간주하고 있으며, 이는 알고리즘 투명성과 아동 보호 등 핵심 연구의 장애 요인으로 작용한다고 판단했다.

(2) 메타의 ‘Notice & Action’ 시스템 비효율

EU는 페이스북과 인스타그램의 신고 절차가 과도한 클릭 수, 불필요한 확인 단계, 모호한 인터페이스 구성 등 이른바 ‘다크 패턴(Dark Pattern)’ 으로 구성되어 있다고 지적했다. 이로 인해 일반 사용자가 불법 콘텐츠(예: 아동 성착취물, 테러 콘텐츠)를 신고하기 어렵게 만들고, 신고 의지를 약화시키는 결과를 초래했다는 것이다.

(3) 콘텐츠 이의 제기권의 실질적 무력화

EU 조사에 따르면 메타의 콘텐츠 삭제·계정 정지 결정에 대해 이용자가 “설명이나 증거를 제출할 기회” 가 거의 없으며, 이의 제기 과정이 비대면·비대화적 구조로 운영되고 있는 것으로 나타났다. 결국 이는 ‘절차적 정의(procedural justice)’ 의 결여로, DSA의 핵심 정신을 훼손한다는 비판이 제기된다.

데이터 비공개는 ‘디지털 블랙박스’를 만든다

이번 조치는 단순한 법적 판단을 넘어, 플랫폼 알고리즘의 불투명성과 사회적 책임 회피 문제를 정면으로 겨냥한다.

특히 연구자 접근 제한은 허위정보(Misinformation), 아동 노출 콘텐츠, 정치적 조작 캠페인 등의 사회적 영향 연구를 차단함으로써, ‘디지털 공공감시 시스템’을 무력화시키는 결과를 낳는다. 이는 곧 “플랫폼이 민주주의의 인프라로서 감시받을 수 있는가”라는 디지털 주권의 핵심 질문으로 이어진다.

EU 집행위원회 헨나 비르꾸넨(Henna Virkkunen) 부위원장은 이렇게 말했다.

“민주주의는 신뢰 위에 세워진다. 플랫폼은 사용자를 존중하고, 연구자에게 시스템을 공개해야 한다. DSA는 이를 선택이 아닌 ‘의무’로 규정했다.”

전 세계 매출의 6%까지 벌금

EU는 틱톡·메타에 대해 최대 전 세계 매출의 6%에 달하는 과징금 부과를 예고했다. 메타의 2024년 매출(약 1,340억 달러)을 기준으로 할 경우, 벌금 규모는 최대 약 80억 달러(약 10조 원) 에 이를 수 있다.

또한 지속적 위반 시 ‘일일 과징금(periodic penalty)’ 부과와 함께 플랫폼 일시 중단 명령도 가능하다.

이는 DSA가 단순한 ‘권고형 규제’가 아니라, 실질적 강제력과 행정 제재권을 가진 법적 프레임임을 보여준다.

‘디지털 주권’과 ‘플랫폼 헌법’의 진화

EU의 DSA는 전통적 법질서가 디지털 시대에 맞게 진화하는 대표 사례다. 이는 ‘플랫폼 헌법주의(Platform Constitutionalism)’ 의 일환으로, 표현의 자유와 책임의 경계, 알고리즘 투명성, 데이터 접근권, 사용자 절차적 권리 등을 법적으로 명문화했다는 점에서 의미가 있다.

EU의 이번 조치는 결국 “데이터는 공공재인가, 사유재인가”라는 철학적 질문과 맞닿아 있다. 즉, 디지털 시민의 알 권리와 감시할 권리를 제도화하는 실험이라 할 수 있다.

새로운 데이터 접근 시대

10월 29일, EU의 ‘연구자 비공개 데이터 접근을 허용하는 위임법(Delegated Act on Data Access)’ 이 발효된다. 이 법은 대형 플랫폼의 비공개 데이터(non-public data) 까지 접근할 수 있도록 허용해

플랫폼의 책임성과 사회적 리스크 분석을 강화할 예정이다.

이는 사실상 “플랫폼 알고리즘의 블랙박스 개봉”을 의미하며, AI 추천 시스템, 광고 타기팅, 사용자 행동 데이터 등까지 연구자에게 개방될 가능성이 있다.

투명성은 플랫폼의 생존 조건이다

EU의 이번 조치는 단순히 틱톡과 메타에 대한 규제가 아니다. 이는 디지털 시대의 “플랫폼 민주주의 실험” 이자, “데이터 투명성이 신뢰를 낳고, 신뢰가 지속 가능성을 만든다”는 선언이다.

플랫폼의 책임은 이제 기술의 문제가 아니라 윤리와 거버넌스의 문제로 옮겨가고 있다. 투명성은 더 이상 ‘선택적 CSR’이 아니라, 존재의 조건(Condition of Existence) 이 되었다.

[저작권자ⓒ META-X. 무단전재-재배포 금지]