게임의 거인, 시장을 떠나다

36년 동안 나스닥에 이름을 올려온 게임업계의 거인, 일렉트로닉 아츠(EA)가 마침내 증시를 떠난다. 실버레이크(Silver Lake), 사우디아라비아 국부펀드(PIF), 그리고 제러드 쿠슈너가 이끄는 어피니티 파트너스(Affinity Partners)가 주축이 된 컨소시엄이 EA를 약 550억 달러(한화 약 77조 원)에 인수하며, 게임 산업 사상 최대 규모의 비상장화 거래가 성사됐다.

이 사건은 단순한 기업 인수 이상의 의미를 지닌다. “게임이 새로운 오일”이라는 표현이 상징하듯, 이제 게임은 창작 산업을 넘어 세계 자본의 전략적 자산이자 권력의 무대로 진입하고 있다.

EA의 상장 폐지는 따라서 하나의 질문을 던진다. 공개 시장의 압박에서 벗어난 EA는 진정한 ‘자유’를 얻는 것일까, 아니면 자본의 논리에 종속된 또 다른 ‘통제와 보수화’의 시작을 맞이하는 것일까.

EA, 역사상 최대 규모의 게임사 M&A

이번 인수는 규모 면에서도, 구조 면에서도 게임 산업의 새로운 이정표로 평가된다.

2025년 9월 29일, 실버레이크(Silver Lake), 사우디아라비아 국부펀드(Public Investment Fund, PIF), 그리고 제러드 쿠슈너가 설립한 어피니티 파트너스(Affinity Partners)가 주축이 된 컨소시엄이 EA의 지분 100%를 인수하기로 공식 발표했다. 거래 금액은 총 550억 달러, 주당 210달러로 책정되었으며, 이는 게임업계 역사상 최대 규모의 차입 인수(LBO, Leveraged Buyout) 방식이다.

이 구조는 투자자들이 외부 자금을 대거 조달해 회사를 매입한 뒤, 그 빚을 인수 대상 기업의 미래 수익으로 상환하는 형태다. EA의 안정적인 현금흐름(‘EA Sports FC’, ‘Apex Legends’, ‘The Sims’ 같은 장기 라이브서비스형 타이틀)이 이 거래를 가능하게 한 핵심 기반으로 꼽힌다.

공식 발표 직후에는 시장이 일시적으로 관망세를 보였으나, 10월 초부터 주요 언론과 금융시장 전반에서 이 인수가 본격적인 논쟁거리로 부상했다. EA 주가는 발표 후 단 하루 만에 18% 가까이 급등했고, 투자 은행들은 “게임 산업이 완전히 금융 자본의 무대에 편입된 첫 사례”라고 평가했다.

정치적 반응은 엇갈렸다. 미 상원의 일부 의원들은 “사우디 국부펀드가 미국 내 주요 콘텐츠 기업을 소유하게 되는 것은 국가 안보와 문화적 영향력 측면에서 우려스럽다”며 규제 검토를 요구했다. 미국 연방거래위원회(FTC)와 외국투자심의위원회(CFIUS)가 이번 거래를 조사할 가능성도 제기되고 있다.

이로써 EA는 1989년 첫 상장 이후 36년 만에 증시에서 퇴장하게 되었고, 이제는 ‘주식 시장’이 아닌 ‘사모펀드’의 논리 아래에서 운영되는 비상장 기업으로 새 국면을 맞게 되었다.

게임은 이제 금융산업의 일부다

EA의 비상장화는 단순한 기업 매각이 아니라, 게임 산업이 완전히 ‘금융화(financialization)’의 궤도에 진입했다는 신호로 읽힌다. 이번 거래의 주체가 기술 기업이 아니라 사모펀드와 국부펀드였다는 점이 그 상징적 단서다. 게임회사는 더 이상 ‘창작 집단’만이 아니라, 안정적 현금흐름을 창출하는 금융 자산으로 평가받고 있다.

그 배경에는 지난 10년간의 산업 구조 변화가 있다.

게임은 더 이상 일회성 판매 상품이 아니다. ‘EA Sports FC’나 ‘Apex Legends’, ‘FIFA Ultimate Team’처럼 매달 꾸준히 과금을 유도하는 라이브서비스형 모델이 시장을 지배하며, 수익은 예측 가능하고 장기적이다. 이 구조는 사모펀드와 국부펀드가 선호하는 ‘안정적 수익 파이프라인’의 전형이다.

실제로 실버레이크와 PIF는 이미 e스포츠, 스트리밍, AI 콘텐츠 인프라 등 데이터 기반 엔터테인먼트 자산에 집중 투자해 왔다. EA는 그 포트폴리오의 완성형으로 선택된 셈이다.

이 흐름은 이전의 게임 산업 인수들과도 결이 다르다.

마이크로소프트가 액티비전 블리자드를 인수한 것은 기술 플랫폼 확장을 위한 전략적 선택이었지만, EA 인수는 투자 수익을 중심에 둔 금융 자본의 관점에서 진행됐다. 다시 말해, 이번 거래는 기술 결합이 아니라 수익률 관리를 목표로 하는 자본 이동이다.

결국 EA의 비상장화는 한 기업의 소유권 이전을 넘어, “게임이 문화산업에서 금융산업으로 편입되는” 거대한 전환의 단면을 보여준다. 게임의 가치가 창의성보다 수익성으로 평가되는 순간, 이 산업은 새로운 질서 속에서 다시 자기 정의를 요구받고 있다.

자유의 시작인가?

EA의 비상장화는 표면적으로는 ‘자유의 회복’처럼 보인다.

공개 시장에 상장된 기업은 매 분기 실적, 주가, 투자자 평가에 따라 경영 전략이 흔들린다.

특히 대규모 퍼블리셔일수록 단기 수익을 증명해야 하는 압박이 강하다.

하지만 EA는 이제 그러한 분기 실적 보고 체제와 주주 압력으로부터 벗어나, 보다 장기적인 시각에서 기술 투자와 콘텐츠 전략을 수립할 수 있는 구조를 얻었다.

이는 EA가 한동안 잃어버렸던 ‘창의적 여유’를 되찾을 가능성을 의미한다. 상장사 시절, EA는 안정적인 매출을 보장하는 프랜차이즈인 ‘FIFA’, ‘Battlefield’, ‘The Sims’에 지나치게 의존했다.

비상장화 이후에는 단기 성과보다 플랫폼·AI·클라우드 전환 같은 미래 성장축에 집중할 수 있는 환경이 마련된다. 투자자들이 게임의 ‘문화적 영향력’과 ‘데이터 자산 가치’를 함께 중시한다면, EA 내부의 스튜디오들(BioWare, Respawn, Maxis 등)은 보다 실험적이고 리스크가 있는 프로젝트를 시도할 수 있는 자율성을 확보할 수도 있다.

또한, 비상장 구조는 외부 시선이 적은 만큼 ‘경영 실험의 자유’를 제공한다.

EA는 이미 생성형 AI를 활용한 개발 자동화, 플레이어 행동 예측 기반 밸런싱 시스템 등 기술적 혁신을 실험 중이다. 공개시장 체제에서는 불확실성 때문에 투자자들의 반발을 살 수 있었던 영역이다.

하지만 이제 EA는 그 결과가 당장 매출로 이어지지 않더라도 “장기적 경쟁력 강화”라는 명분 아래 과감한 시도를 이어갈 수 있다.

결국 이번 비상장화는 EA에게 두 가지 자유를 동시에 부여한다.

시간의 자유 - 단기 실적의 압박에서 벗어나 미래를 설계할 시간,

그리고 공간의 자유 - 시장과 언론의 시선에서 벗어나 실험할 공간.

이 두 가지가 진정한 혁신의 발화점이 될 수 있을지는, 이제 EA 스스로의 선택과 실행에 달려 있다.

혁신의 종말인가?

그러나 비상장화가 곧바로 자유와 혁신을 의미하는 것은 아니다.

이번 거래는 사모펀드와 국부펀드가 주도한 차입 인수(Leveraged Buyout, LBO) 구조로, EA는 인수 자금을 조달하기 위해 막대한 부채를 떠안게 된다. 이는 경영진이 더 이상 “실험”보다 “상환 능력”을 우선 고려해야 함을 뜻한다.

결국 단기 실적 압박에서 벗어나는 대신, 채무 구조가 불러오는 재무 압박에 새로 묶인 셈이다.

이러한 구조는 기업의 체질을 보수적으로 만든다.

투자자들이 원하는 것은 ‘예측 가능한 수익’이며, 이는 곧 리스크 회피적 포트폴리오로 이어진다.

EA 내부에서는 이미 안정적인 시리즈 중심 전략, 즉, ‘EA Sports FC’, ‘Apex Legends’, ‘Battlefield’ 같은 대형 프랜차이즈 중심의 운영 모델이 더 강화될 것이라는 전망이 나온다.

이는 창의적 다양성을 희생하고, 반복 가능한 성공 공식에 집중하는 경영 논리다. 결국 EA가 과거에 보여준 ‘신규 IP 부재’ 현상이, 이번 비상장화 이후 더 심화될 수 있다는 우려가 제기된다.

또 다른 위험은 조직 내 자율성의 약화다.

LBO 구조에서는 본사 차원의 비용 효율화와 인력 구조조정이 불가피하게 따라온다. 이미 북미 개발자 커뮤니티에서는 “비용 절감을 위한 스튜디오 통합 가능성”과 “창작보다 관리 중심의 조직 재편”이 거론되고 있다. 이러한 흐름은 단기적으로는 수익률을 높이지만, 장기적으로는 EA 특유의 창의적 실험 문화였던 ‘The Sims’나 ‘Spore’ 같은 독창적 실험의 DNA를 약화시킬 수 있다.

마지막으로, 이번 인수의 정치적 성격 역시 변수다.

사우디 국부펀드(PIF)가 주요 자금원을 제공했다는 사실은, 콘텐츠의 정치적 독립성과 윤리적 투명성에 대한 새로운 의문을 남긴다. 일부 미 의원들과 시민 단체에서는 “게임이 단순한 오락이 아니라, 문화적 서사와 사회적 가치의 전달 수단이라는 점에서 외국 자본의 영향력은 결코 중립적이지 않다”고 경고했다. EA가 향후 글로벌 시장에서 사회적 메시지나 표현의 자유를 다루는 방식에도 이러한 자본의 방향성이 그림자를 드리울 수 있다는 지적이다.

결국 EA의 비상장화는 “자유의 확장”과 “혁신의 축소”가 공존하는 모순된 실험이다.

단기적인 안정성과 장기적인 창의성은 늘 긴장 관계에 놓여 있으며, EA가 이 둘 사이에서 어느 균형점을 선택하느냐가 이번 인수가 진정한 ‘부활’인지, 아니면 ‘퇴행’의 서막인지를 가를 것이다.

Activision, Bungie, 그리고 EA 이후

EA의 비상장화는 최근 5년간 이어진 게임업계 대형 인수 흐름 속에서도 특이한 궤적을 그린다.

겉보기엔 마이크로소프트의 액티비전 블리자드(Activision Blizzard) 인수, 또는 소니의 번지(Bungie) 인수와 비슷한 “거대 재편”처럼 보이지만, 그 내막은 전혀 다른 동기로 움직이고 있다.

먼저 마이크로소프트–액티비전 거래는 기술 플랫폼 결합형 인수였다.

마이크로소프트는 자사 클라우드 생태계와 Xbox Game Pass를 확장하기 위한 전략적 시너지 확보가 목적이었다. 즉, 기술 통합과 생태계 확장이 목표였고, 이 인수는 게임 산업을 자사의 서비스 인프라로 편입하려는 장기 전략의 일환이었다.

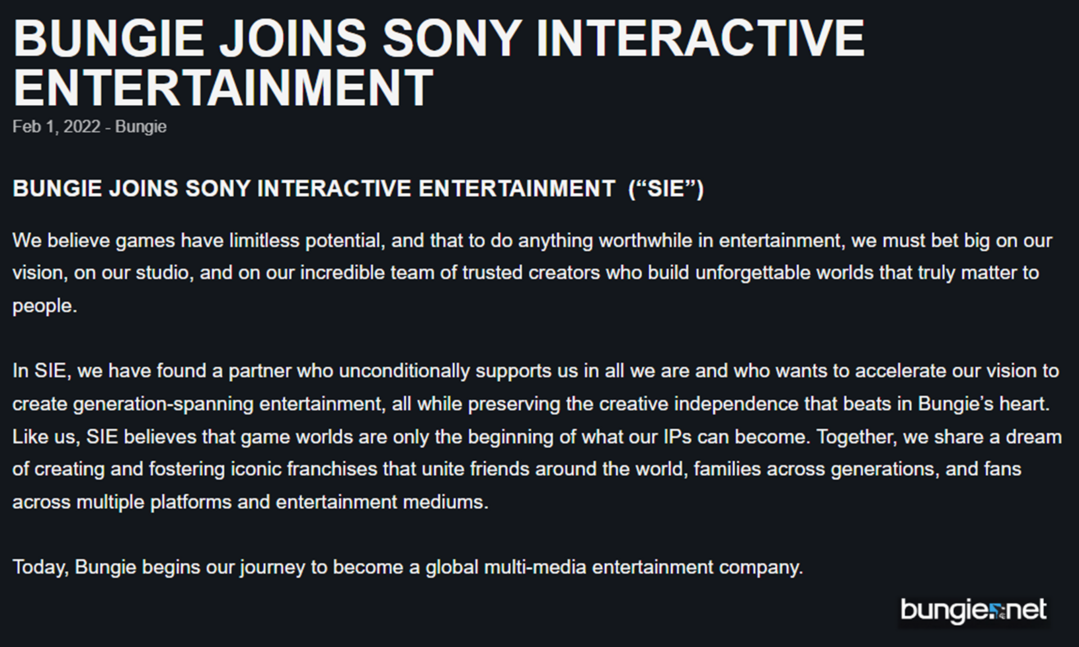

반면 소니–번지(Bungie) 사례는 문화적 자산 확보형 인수였다.

소니는 번지의 크리에이티브 리더십과 멀티플랫폼 운영 경험을 흡수해 ‘창작의 다양성’을 유지하는 쪽에 초점을 맞췄다. 번지는 인수 이후에도 높은 자율성을 유지하며, 소니 내에서도 실험적 프로젝트를 진행할 권한을 보장받았다. 이는 자본 통합이 아닌 창의력 보존형 인수의 전형으로 평가된다.

그러나 EA 인수는 이 두 경우와 결이 다르다.

여기서 중심에 선 것은 기술도, 창의성도 아닌 재무적 수익성이다. 이번 거래의 주체는 플랫폼 기업이 아닌 사모펀드와 국부펀드이며, 인수의 목적은 장기적인 콘텐츠 시너지보다는 현금흐름 관리와 자산가치 극대화에 있다. 즉, EA 인수는 게임 산업의 “산업적 통합”이 아니라 “금융적 점유”에 가깝다.

이 차이는 향후 산업 구조를 가르는 중요한 경계가 될 수 있다.

기술 중심의 M&A가 산업 혁신을 확장시킨다면, 자본 중심의 M&A는 산업을 효율화와 수익성의 논리로 수렴시킨다. EA 이후의 게임 산업은 이 두 흐름, 혁신을 위한 결합과 수익을 위한 인수가 서로 충돌하며 재편되는 과정으로 들어설 것이다.

AI 시대의 EA, 새로운 균형점 찾기

EA의 비상장화는 하나의 종착점이 아니라, AI 시대의 새로운 출발선에 가깝다.

현재 게임 산업은 생성형 인공지능, 클라우드 스트리밍, 데이터 기반 퍼스널라이제이션이 동시에 교차하는 변곡점 위에 있다. 이런 환경에서 비상장화는 EA에게 “실험할 시간”을 제공하지만, 동시에 그 실험을 어떤 철학과 자본 구조로 수행할 것인가라는 더 근본적인 질문을 던진다.

EA가 비상장 기업으로서 선택할 수 있는 길은 두 가지다.

첫째는 AI 중심의 기술 기업으로의 전환이다.

EA는 이미 생성형 AI를 활용한 개발 자동화, 캐릭터 대사 생성, 플레이어 행동 예측 알고리즘 등 다양한 연구를 진행하고 있다. 비상장 구조는 이러한 고위험·고비용 R&D 투자를 단기 실적의 눈치를 보지 않고 장기적으로 추진할 수 있게 한다. 만약 이 방향이 성공한다면 EA는 “콘텐츠 제작사”를 넘어 “AI 인터랙티브 플랫폼 기업”으로의 재정의를 시도할 수 있다.

둘째는 수익 관리 중심의 보수적 경영 모델이다.

사모펀드의 성격상 단기 현금흐름이 최우선 가치로 설정될 가능성도 크다. 이 경우 EA는 스포츠, FPS, 시뮬레이션 등 검증된 프랜차이즈를 중심으로 효율적 운영에 집중할 것이다. 이 전략은 당장은 안정적이지만, 장기적으로는 브랜드의 노후화와 창의성 고갈이라는 위험을 내포한다.

결국 EA가 찾아야 할 균형점은 자본의 논리와 창의의 논리 사이, 그리고 기술 혁신과 인간적 감수성 사이에 존재한다. AI가 게임을 더욱 정교하게 만들수록, 그 속에서 ‘인간이 만든 이야기’의 존재 이유는 더욱 중요해질 것이다. EA의 비상장화가 그 균형을 위한 시간 벌기일지, 아니면 자본의 안식처로 향하는 퇴각일지는 아직 단정할 수 없다. 다만 분명한 것은, 이 결정이 AI 시대 게임 산업 전체의 방향을 비추는 하나의 시험대가 되고 있다는 사실이다.

자유는 값비싼 게임이다

EA의 비상장화는 단순한 소유 구조의 변화가 아니라, ‘자본이 창의의 무대에 개입하는 방식’이 어떻게 달라지고 있는지를 보여주는 사건이다. 공개 시장의 압박에서 벗어나 얻은 자유는 분명 크다. 그러나 그 자유는 막대한 차입금, 수익성의 압박, 그리고 자본의 의도를 대가로 얻은 것이다.

EA가 진정한 의미의 자유를 누리기 위해서는 그 자본이 요구하는 효율성의 언어 속에서도 ‘창의의 자율성’과 ‘기술의 인간성’을 지켜내야 한다. AI가 콘텐츠를 재구성하고, 알고리즘이 플레이어를 이해하는 시대에 게임이 단순한 제품이 아니라 ‘경험의 서사’로 남을 수 있는가, 그 질문에 대한 답이 EA의 미래를 결정할 것이다.

비상장화는 종종 “시장으로부터의 해방”으로 포장되지만, 그 실상은 또 다른 규율 체제 속으로의 진입이다. EA가 그 체제 안에서 다시 한 번 ‘게임의 의미’를 재정의할 수 있다면, 이번 인수는 회귀가 아니라 재창조의 서막으로 기록될 것이다.

결국 자유는 값비싼 게임이다.

그 대가를 감당할 의지와 비전이 있을 때에만, 그 자유는 기업의 도피가 아닌 혁신의 근거가 될 것이다.

[METAX = 김하영 기자]

[저작권자ⓒ META-X. 무단전재-재배포 금지]