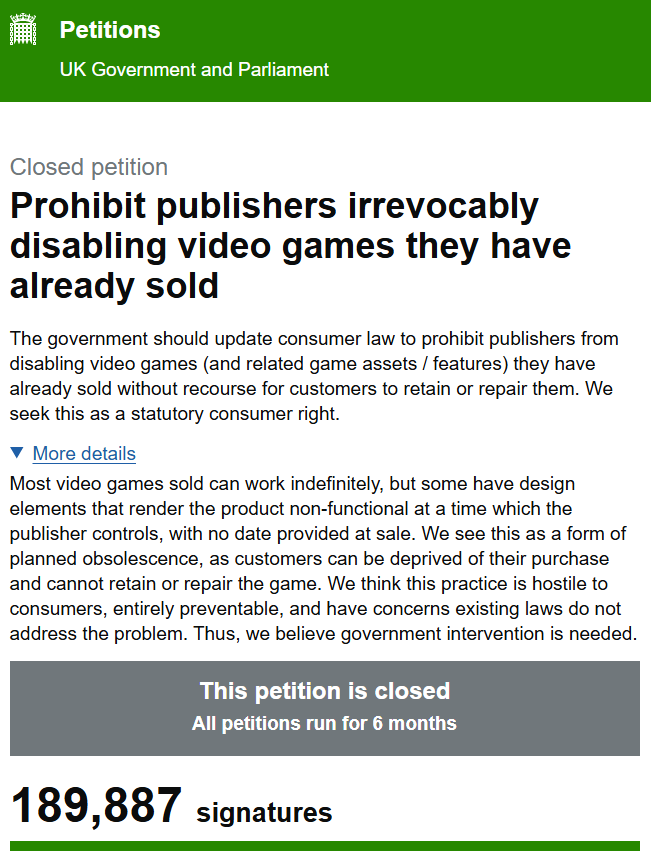

2025년 11월 3일(현지시간), 영국 하원에서는 ‘Video Games: Consumer Law’를 주제로 한 공식 토론이 열렸다. 이번 논의는 ‘Stop Killing Games’라는 청원운동이 19만 명 이상의 서명을 모으며 의회 토론 요건을 충족한 데에서 비롯되었다. 캠페인은 온라인 기반 게임의 서버 종료로 인해 이용자가 이미 구매한 게임에 더 이상 접근할 수 없게 되는 문제를 지적하며, 게임 제작사에게 서비스 종료 이후에도 플레이가 가능한 대체 수단(오프라인 모드 또는 사설 서버 지원)을 제공할 것을 요구해 왔다.

이러한 청원이 의회로 이관되면서, 토론은 단순한 소비자 보호의 범위를 넘어 비디오게임을 하나의 문화적 자산(cultural heritage)으로 간주할 수 있는지, 그리고 디지털 시대의 ‘소유권’ 개념을 어떻게 재정의해야 하는지를 중심으로 확장되었다. 정부는 현재 관련 법 개정을 추진할 계획은 없다는 입장을 유지하고 있으나, 의원들과 이용자 커뮤니티 모두 게임의 보존과 접근성을 장기적 관점에서 논의해야 한다는 데 의견을 같이하고 있다.

‘Stop Killing Games’가 던진 문제의식

이번 의회 토론의 출발점은 ‘Stop Killing Games’ 캠페인이었다. 이 운동은 온라인 서비스 종료로 인해 이용자가 이미 구매한 게임을 더 이상 플레이할 수 없게 되는 현실을 비판하며 시작되었다. 초기에는 약 2만 명이 참여한 시민 주도 청원으로 출발했으나, 이후 서명 수가 급증해 15만 명을 넘어서면서 영국 의회 청원위원회(Petitions Committee)의 정식 심의 대상으로 상정되었다.

이 캠페인의 핵심 문제의식은 명확했다. 디지털 구매가 ‘소유’인지, 아니면 일시적 ‘접근권’에 불과한가 하는 질문이다. 특히 라이브 서비스 형태의 게임은 서버가 종료되는 순간 이용자가 콘텐츠에 접근할 수 없게 되며, 구매 행위 자체가 무의미해진다. 이 과정에서 발생하는 ‘디지털 소실(digital loss)’은 단순한 소비자 피해를 넘어, 한 시대의 창작물이 기술적 이유로 사라지는 문화적 손실로 인식되기 시작했다. 회의록(Hansard)에 기록된 발언에서도 이러한 인식 변화가 명확히 드러난다. 한 의원은 다음과 같이 말했다.

“우리는 셰익스피어의 모든 복사본을 폐기하지 않는다. 게임도 마찬가지로, 우리의 시대를 반영하는 문화적 산물이다.”

이 발언은 이번 논의의 방향을 단적으로 보여준다. 더 이상 게임은 단순한 상품이 아니라, 21세기의 문학·음악·영화와 어깨를 나란히 하는 창작 매체로 간주되기 시작했다.

한편, 일부 의원과 전문가들은 이 문제를 법적 측면에서 재검토할 필요가 있다고 강조했다. 현재 영국의 소비자 보호법은 물리적 상품에 비해 디지털 콘텐츠의 소유권을 불분명하게 규정하고 있으며, 서비스 제공자의 일방적 종료가 정당한지 판단할 법적 기준이 모호하다. 따라서 ‘Stop Killing Games’ 운동은 단순히 게이머의 불만을 대변하는 수준을 넘어, 디지털 시대의 재산권·문화유산·표현의 자유가 교차하는 새로운 쟁점을 드러낸 사건으로 평가된다.

궁극적으로 이번 토론은, “게임은 소모품인가, 아니면 기록될 가치가 있는 문화적 자산인가?”라는 근본적인 질문으로 귀결되었다. 이는 기술적 보존의 문제를 넘어, 디지털 사회가 창작물에 대해 어떤 윤리적 책임을 져야 하는지 묻는 첫 단계이기도 하다.

‘소유’와 ‘보존’, 그 사이에서

이번 토론의 중심 쟁점은 ‘디지털 소유권(digital ownership)’의 실체였다.

의원들은 “게임을 구매한다”는 행위가 과연 법적으로 ‘소유’를 의미하는지, 아니면 일정 기간 동안의 ‘접근권(access right)’에 불과한지를 놓고 의견을 주고받았는데, 일부 의원들은 “디지털 구매는 사실상 임대(rental)에 가깝다”고 지적했다. 그들은 소비자가 유료로 콘텐츠를 구매했음에도 불구하고, 서비스 종료 시 이용 권한이 일방적으로 사라지는 구조를 문제로 삼았다. 특히 플레이스테이션 스토어나 닌텐도 e숍과 같은 플랫폼이 계약 종료를 이유로 게임을 삭제하거나 접근을 차단한 사례가 언급되며, “게임 산업이 물리적 상품 시대의 권리 개념을 디지털로 옮겨오지 못하고 있다”는 비판이 제기됐다.

일부 매체들은 이 사안을 단순한 게이머들의 소비자 불만으로 보기 어렵다고 평가했다. 그들은 ‘Stop Killing Games’ 운동이 게임 보존 운동(game preservation movement) 으로 발전하고 있으며, “하나의 게임은 단순한 코드가 아니라 창작자·이용자·시대가 함께 만든 문화 기록”이라는 인식이 확산되고 있다고 분석했다. 실제로 영국 내 일부 게임 개발자 단체는 향후 자사 게임의 서버 종료 시, 아카이브용 데이터를 공개하거나 커뮤니티 기반 사설 서버 운영을 허용하는 방안을 내부 검토 중인 것으로 알려졌다.

반면, 정부의 공식 입장은 여전히 신중했다. 소비자보호부 장관(Parliamentary Under-Secretary Dean Russell)은 “영국에는 이미 디지털 소비자 보호법(Consumer Rights Act 2015)이 존재하며, 새로운 입법을 추진할 단계는 아니다”라고 밝혔다. 그는 또한 기업이 기술적·계약적 한계로 인해 모든 게임을 영구히 유지할 수 없다는 점을 강조하며, 정부는 산업 자율에 맡기겠다는 입장을 보였다.

그러나 이러한 답변은 산업계와 이용자 모두에게 충분하지 않은 것으로 평가된다. 게임 보존 단체들은 정부가 ‘법적 소유권’보다는 ‘문화 보존의 의무’를 중심으로 접근해야 한다고 주장했다. 이들은 영화나 음악처럼 국가 차원의 디지털 아카이브 제도를 마련해, 기술 변화로부터 게임을 보호할 필요가 있다고 제안했다.

결국 이번 토론은 “소비자 보호 대 기업 자율”의 대립 구도에서 출발했지만, 점차 ‘게임의 사회적 수명(social lifespan)’을 어떻게 보장할 것인가라는 더 근본적인 논의로 옮겨가고 있다. 이는 법적 소유권을 넘어, 산업 구조와 창작 생태계 전반을 재검토해야 할 시점임을 보여준다.

한국에서도 이와 유사한 흐름이 뚜렷하게 보여진다. 대표적인 사례가 바로 '카트라이더' 시리즈의 연속적 종료다. 2004년 서비스를 시작한 원작 '카트라이더'는 19년간 유지되며 한 시대의 온라인 문화와 유년기 기억을 형성한 대표작이었지만, 2023년 3월 후속작 '카트라이더 드리프트'의 출시에 맞춰 공식적으로 서비스를 종료했다. 그러나 새롭게 글로벌 시장을 겨냥해 제작된 '카트라이더 드리프트' 또한 불과 2년을 채우지 못한 채 2025년 12월 서비스 종료가 확정됐다. 물론 모바일 파생작인 '카트라이더 러쉬+' 는 아직 운영 중이지만, 이는 기술적·문화적 맥락에서 원작의 계보를 직접적으로 잇는 작품이라기보다, 캐주얼화된 별도의 분기(branch)에 가깝다. 결과적으로 시리즈의 원형과 계승작이 모두 사라지게 되면서, 이용자들은 “원작도, 리부트작도 모두 사라진 셈”이라며 ‘두 번의 종말’ 을 경험했다고 표현했다.

이 사건은 단순한 사업 실패를 넘어, 디지털 콘텐츠의 수명이 개발사 결정에 절대적으로 의존한다는 구조적 현실을 드러낸다. 그리고 이는 영국 의회가 논의한 ‘Stop Killing Games’ 캠페인의 문제의식, “서비스가 끝나는 순간, 우리는 우리의 문화 한 조각을 잃는다.”와 정확히 맞닿아 있다.

게임을 유산으로 남길 수 있는가

영국 의회의 이번 논의는 비디오게임을 더 이상 단순한 상업 상품이 아닌 문화 자산(cultural asset) 으로 바라볼 수 있는가를 묻는 전환점이었다. 영화가 시대의 미학과 기술을 기록하듯, 게임 또한 사회적 맥락과 기술적 진보, 그리고 세대의 정서를 담아내는 매체로 자리 잡았다. 따라서 게임의 보존과 접근성은 문화정책의 주변이 아니라 핵심 의제가 되어야 한다.

특히 디지털 전환 이후 대부분의 게임이 라이브 서비스 형태로 운영되면서, 서버가 닫히는 순간 콘텐츠 자체가 사라지는 구조가 굳어졌다. 이는 창작물이 “더 이상 존재하지 않는 순간”을 제도적으로 허용하는 셈이다. 앞으로의 게임 개발사는 이러한 현실을 전제로, 종료 전략(end-of-life strategy) 을 개발 단계부터 계약 문서 수준에서 명시해야 한다. 또한 이용자 커뮤니티가 게임의 데이터·아트워크·플레이 기록을 합법적으로 보존할 수 있는 ‘디지털 유산 관리 체계(digital heritage framework)’ 를 병행 설계해야 한다.

결국 이번 논의는 ‘소유’와 ‘접근’의 문제를 넘어, 우리가 어떤 게임 문화를 다음 세대에 남길 것인가라는 질문으로 귀결된다.

보존의 윤리와 설계의 책임

현재 영화는 국가기관의 ‘필름 아카이브’를 통해, 음악은 저작권 단체를 통해 체계적으로 보존되지만, 게임은 여전히 기술적 한계와 법적 제약, 그리고 기업의 상업 구조가 보존을 가로막는 환경에 놓여 있다. 서버 유지비, 라이선스 만료, 보안 문제 등이 기업의 주요 논리로 제시되지만, 문화적 관점에서 보면 게임 역시 하나의 예술·기록 매체로서 “창작물의 사후 관리(post-creative stewardship)” 가 필요하다. 따라서 이번 영국 의회의 논의는 단순한 소비자 보호나 정책 이슈를 넘어, 게임 설계 단계에서부터 ‘보존 가능한 구조(preservable design)’를 마련해야 한다는 새로운 패러다임을 제시한다. 코드, 데이터, 세계관, 그리고 이용자 기록이 단절되지 않도록 설계하는 일, 그것이 곧 디지털 시대의 문화 책임이며, 개발자와 정책 입안자가 함께 고민해야 할 과제다.

디지털 영속성의 시대를 준비하라

‘소유’는 더 이상 상자 속의 디스크나 다운로드 파일을 의미하지 않는다. 디지털 시대의 게임은 서버와 계약서, 그리고 그 세계를 기억하려는 이용자 공동체의 의지 위에서만 생명을 유지한다. 영국 의회의 이번 논의는 바로 그 사실을 제도적 언어로 드러낸 사건이었다.

토론에 참여한 벤 골즈버러(Ben Goldsborough MP) 는 보다 근본적인 질문을 던졌다.

“비디오게임을 ‘소유한다’는 것은 과연 무엇을 뜻하는가? 예고 없이 백엔드 서비스가 중단될 때, 우리는 구매자가 실제로 무엇을 산 것인지 물어야 한다(What is it to own a video game? … When the background services are switched off, often without warning, we must ask what the purchaser actually bought).”

(Hansard, House of Commons, 3 November 2025, Column 257WH)

그의 발언은 ‘디지털 소유’라는 개념이 얼마나 불안정한 토대 위에 서 있는지를 보여준다. 우리는 여전히 게임을 구입하면서도 그것이 언젠가 사라질 수 있다는 사실을 체념적으로 받아들이고 있다. 결국 영속성은 기술의 문제가 아니라 기억의 문제이며, 누가 그리고 어떻게 이 기억을 유지할 것인가가 핵심이 된다.

앞으로 게임 산업은 더 이상 ‘서비스 종료’로 끝나는 구조에 머물 수 없다. 게임이 만들어지고, 소비되고, 사라지는 전 과정 속에서 디지털 영속성(digital continuity) 을 확보하는 체계적 접근이 필요하다. 그것은 기술적 과제이자, 문화정책의 새로운 의제이며, 동시에 개발자와 기업이 짊어져야 할 윤리적 책무다.

이번 영국 의회의 토론은 단순히 소비자 권리의 문제를 넘어, 디지털 시대의 창작물을 어떻게 보존하고 기억할 것인가를 묻는 첫 신호탄으로 남게 될 것이다.

[METAX = 김하영 기자]

[저작권자ⓒ META-X. 무단전재-재배포 금지]