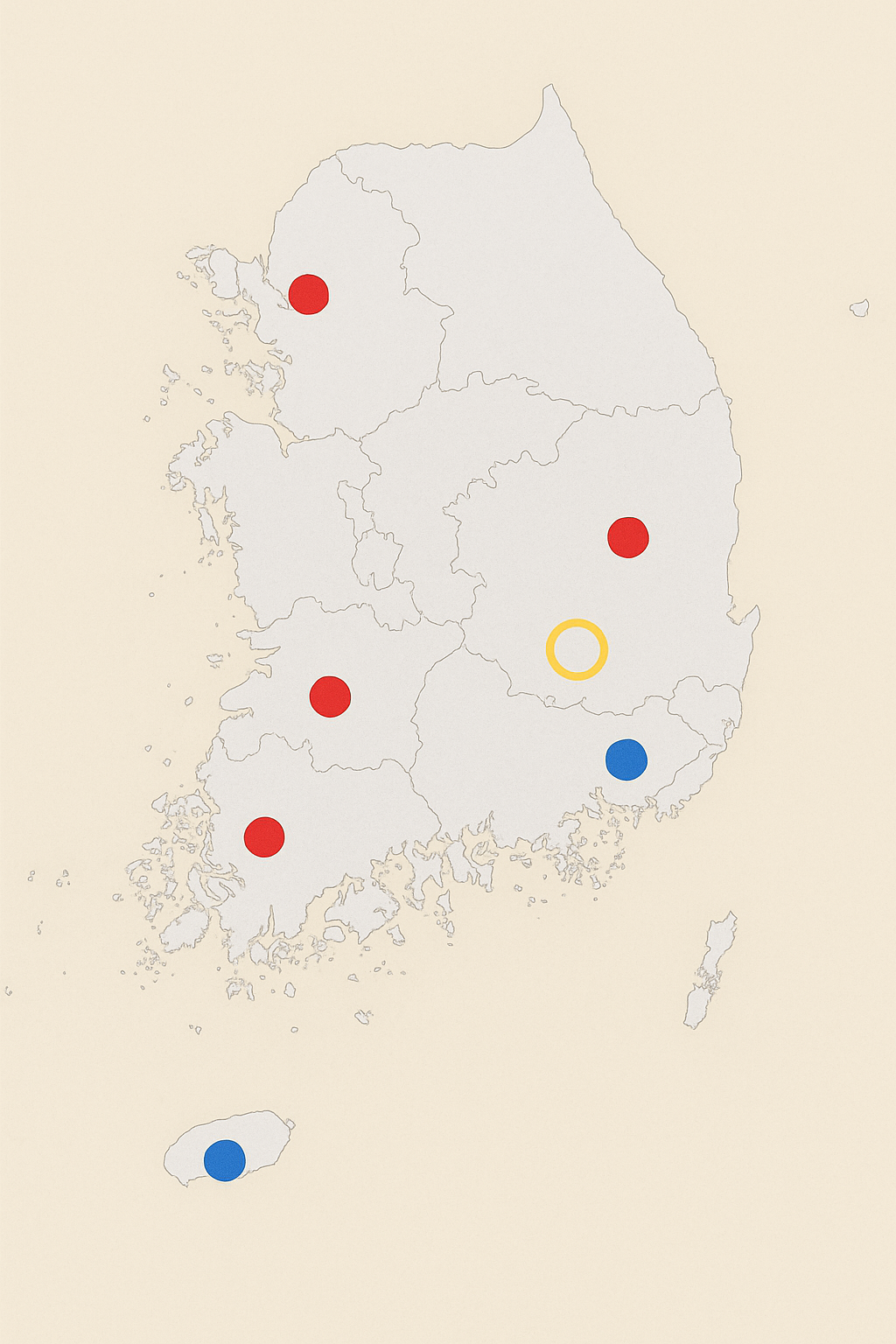

울산–전남–구미–용인–평택–세종–춘천으로 이어지는 ‘AI 메가존’ 대전략

[메타X(MetaX)] 2025년 현재, 한국은 세계에서 가장 빠른 속도로 ‘AI 컴퓨팅 국가 인프라’를 구축하는 나라로 부상하고 있다. 이는 단순한 데이터센터 확충이 아니라, AI 모델 학습—추론—배포—제조—로봇—자율주행을 한 축으로 묶는 산업 인프라 대전환에 가깝다.

본지는 국내 주요 기업·정부·글로벌 AI 기업들이 구축 중인 AI 데이터센터의 위치·규모·전략을 전수 조사해 ‘한국 AI 데이터센터 지형도(Korea AI Compute Map)’를 분석했다.

Ⅰ. 한국 AI 데이터센터의 핵심 축: “남부–중부–수도권 삼각축”

한국의 AI 데이터센터는 단순히 수도권 과밀을 피하기 위한 분산 전략이 아니다. 에너지 인프라—전력 수급—해저케이블—AI 반도체 공급망을 기준으로 전략적 입지가 결정되고 있다.

1) 남부권: 전력·항만에 기반한 ‘AI 대형 GPU 허브’

울산 (SKT·AWS): 100MW급 하이퍼스케일 DC

전남 (국가 AI 컴퓨팅센터·삼성SDS): GPU 1.5만장 확보

광주 (삼성 공조기 반입 + AI 제조 인프라)

부산·김해 (KT·LGU+ 해저케이블 기반 DC)

남부권은 전력 인프라와 항만 경쟁력을 기반으로 GPU 대량 집적에 최적화된 구역이다.

2) 중부권: 반도체·국가전력망 연동한 ‘AI–칩–제조 복합 클러스터’

용인 (SK하이닉스)

평택 (삼성전자)

세종·대전(국가연구망 + 정부 AI 인프라)

중부권은 반도체 생산 → AI 데이터센터 → 제조 자동화(스마트팩토리)가 직접 연결되는 국내 유일의 지역이다.

3) 수도권·강원권: 소프트웨어·연구·서비스 중심 AI 허브

네이버 춘천 제2·제3 데이터센터

카카오 안산 ‘타이탄 센터’

KT 용산·가산 및 수도권 백본 라우팅 DC

이곳은 AI 서비스·웹 플랫폼·게임·광고·모빌리티 데이터가 집적되는 서비스 중심 지대다.

Ⅱ. 한국 주요 AI 데이터센터 12곳 총정리

아래는 2025년 기준으로 발표·착공·운영 중인 주요 AI 데이터센터를 정리한 ‘한국 AI 컴퓨트 지도’다.

1. SK텔레콤 × AWS – 울산 100MW급 AI 데이터센터 (2027)

규모: 100MW 하이퍼스케일

용도: GPT·로봇·자율주행용 AI 연산

의미: 한국 최초 글로벌 클라우드 기반 대규모 AI 팹

전략적 가치: 동북아 AI 허브로 기능 가능

업계 평가: “한국판 ‘Azure AI 슈퍼팹’의 첫 모델”

2. 전남 국가 AI컴퓨팅센터 – GPU 1.5만 장 (삼성SDS)

2028년 완공

정부가 추진하는 AI G3 전략의 핵심 인프라

학계·스타트업·중소기업 GPU 제공

한국이 컴퓨팅 국가 경쟁력에서 미국·중국과 경쟁하기 위한 첫 국가급 AI 컴퓨팅 시설.

3. 구미 삼성 AI데이터센터 – 제조·반도체·서비스 통합형

삼성 관계사 전용 AI 데이터센터

반도체–제조–물류–AS–모빌리티 데이터 통합 운영

구미의 산업구조가 ‘AI 기반 제조 도시’로 이동하는 분기점.

4. 네이버 – 춘천 제2·제3 데이터센터

한국 최대 규모 검색·AI 모델·클라우드 DC

하이퍼클로바X 기반 LLM 연산

자체 칩(‘도라’) 실험 진행

강원권을 AI 연구·서비스 중심지로 고착화.

5. 카카오 – 안산 ‘타이탄 데이터센터’

8000랙 규모

카카오톡·카카오맵·광고·AI 추천 알고리즘 기반 데이터 처리

국내 인터넷/생활 데이터 리치센터의 핵심 역할 수행.

6. KT – 수도권/NIC 기반 AI 네트워크 데이터센터

KT 용산 IDC

KT 가산 IDC

AI 기반 통신망·B2B 서비스의 집적지

국내 백본(Backbone)망의 60%가 KT를 거치며, 이는 AI 산업의 기반 인프라.

7. LG CNS – 평택 데이터센터 클러스터

금융·공공·AI SaaS 중심

8. 정부 AI 데이터센터 – 세종·대전 과학벨트 연동

공공데이터+의료데이터+교통데이터 기반 국가 AI 엔진

9. OpenAI – 한반도 서남권 AI 데이터센터 검토

마이크로소프트 이외의 독립 거점 구축 가능성

한국의 전력관리·정책 안정성·반도체 생태계를 높이 평가

한국이 아시아 AI 노드로 격상될 가능성을 의미.

Ⅲ. AI 데이터센터는 왜 남부에 몰리는가? ‘전력–수전해–재생에너지’ 삼각 구조

AI 데이터센터의 핵심은 GPU가 아니다. 가장 중요한 것은 전력(전기)이다. AI 데이터센터 100MW는 원전 1기의 약 10%, 도심 아파트 10만 세대 전력을 사용하는 규모다.

남부권은 원전·수력·해상풍력 등 대형 전원 확보, 항만(부산/광양) 통한 인프라 반입 최적화, AWS·MS 등 글로벌 클라우드 기업의 선호 지역으로 이 조건을 충족한다.

AI는 ‘전력산업’이다. 전력이 많은 지역이 곧 AI 패권을 가진다.

Ⅳ. “AI × 반도체” 결합… 한국은 세계 유일의 ‘AI–HBM 국가’

엔비디아의 모든 최신 GPU는 HBM(고대역폭 메모리) 없이는 작동하지 않는다. 그리고 HBM은 SK하이닉스: 세계 점유율 53%, 삼성전자: 안정적 공급망 확장 중.

즉, 한국은 세계 유일하게 AI 연산(데이터센터) + AI 메모리(HBM) + AI 제조(반도체 팹)을 모두 갖춘 국가다. 미국·중국·EU 누구도 갖지 못한 구조적 우위다.

따라서 한국의 AI 데이터센터 투자는 반도체 클러스터와 결합해 세계 최고 수준의 AI 제조국가 모델을 만들고 있다.

Ⅴ. 한국 AI 데이터센터의 산업적 파급력 – 2030년 시나리오

(1) 한국은 ‘AI 연산 수출국’으로 진입: GPU를 공급하는 국가에서 GPU 연산(Compute)을 해외에 수출하는 국가로 이동한다.

(2) 로봇·자율주행·제조 AI에서 세계 표준 가능성: 현대차의 물리AI 로봇 + 삼성·SK 데이터센터가 결합하면 한국은 피지컬 AI(Physical AI) 분야에서 글로벌 플레이어가 된다.

(3) 데이터센터 대규모 전력 수요 → 재생에너지 확대 촉진: AI 소비전력 문제는 수소·풍력·지열·전력망 재편 등 에너지 인프라 혁신의 촉매가 된다.

(4) 지역 균형발전의 새로운 축 등장: 그동안 수도권 중심이었던 IT 인프라가 울산·전남·구미로 확장되면서 대한민국의 산업 지도가 10년 만에 다시 그려진다.

Ⅵ. 결론: 한국은 ‘AI 데이터센터 국가’로 재탄생하고 있다

한국의 AI 데이터센터 투자는 단순한 설비 확충이 아니라 산업 구조·전력 인프라·인재 생태계·제조 체계까지 포함하는 국가 차원의 대전환이다.

특히 SK 울산 하이퍼스케일, 전남 국가 AI컴퓨팅센터, 구미 삼성 AI센터, 네이버 춘천, 카카오 안산, 용인·평택 반도체 AI 팹 등이 함께 작동하는 구조는 세계에서 한국만 가지고 있다.

이제 한국은 ‘AI를 쓰는 나라’가 아니라 ‘AI를 만드는 나라’로 이동하고 있다. 데이터센터는 그 변화를 가능케 하는 가장 기초적이지만 가장 강력한 인프라다.

[저작권자ⓒ META-X. 무단전재-재배포 금지]